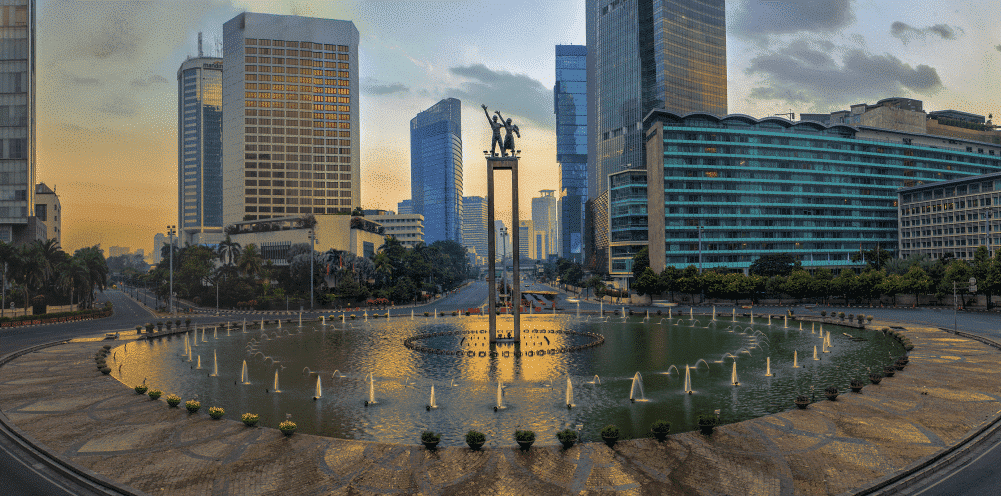

「インドネシアのビジネス」と聞いて思い浮かぶのは、毎年発生する労働者団体が主催するUMP(州最低賃金)値上げデモ、二輪四輪メーカーとそれを支える裾野産業を中心とした800社を超える日系製造業(日系企業全体は約2000社)、経済発展を支える分厚い内需市場と外国企業がそこに進出し継続することの難しさ、情報のフラット化によりインドネシアでの起業のチャンスは増える一方で勝てる分野を見つけることの難しさなどです。

どんなに技術力が高くても仕事が取れなければビジネスとして成立しないのと同じように、独創的なアイデアを集約した製品でもインドネシア人のライフスタイルにマッチしたものでなければ売れず、ユニクロや無印良品など日本の有名企業がインドネシアに進出して苦戦を強いられる一方で(インドネシアの無印良品は2021年5月末に全店舗を閉鎖)、コピーまがいの中国企業がローカル市場に合わせた品質と価格のバランスで多店舗展開に成功しています。

かつてはインドネシアでは日本人は資本とアイデアや商品を用意して、営業して仕事を取ってくることに注力し、現場での作業はインドネシア人の作業者や技術者を使うのが王道でした。日本人はあくまでも日本人村のお客さんを相手にしていれば良かったわけですが、今は積極的に自分で汗をかいて現場に降りていかなければ、機動性の面で戦えない時代になりつつあると感じます。

インドネシアでは人件費が高騰し気軽に人を雇えなくなった今、日本人が脱サラしてスモールビジネスを始める際に重要な要素として、ITサービスに限って言えば自分で汗をかいて作業できること、管理や指示だけではなく自分で顧客にデリバリーまで出来る能力が必要になってきており、人を雇って仕事を振るのは後から考えたほうがいいと思います。

インドネシアにおける日本企業や日本人の立場は私がインドネシアに来た1997年頃と比べて様変わりし、かつて日本人であることの情報の優位性や地理的距離によるモノの希少性を利用したビジネスが通用しなくなり、資本力と技術力を高めたローカル企業や中国、韓国などの他国企業との厳しい戦いを強いられるようになっていますので、自社の存在価値やビジネス環境に対する思考のアップデートが必要になります。

当ブログでは日本にいると掴みにくい現地でのビジネスに関する肌感覚を大事にし、私と同じようにインドネシアに関わり合いを持って仕事をする人が、日常生活やビジネスの現場で出会うさまざまな事象のコンテキスト(背景)の理解の一助とるようなビジネスに関わる記事を書いています。

インドネシアでの日本人のビジネス戦略

これからのインドネシア市場での生存戦略

起業する際には事務手続きと並行して、会社の不変の基本的価値観である「企業理念」を起草し、これを実現するためにどのように利益を上げて成長していくかという「ビジネスモデル」を描き、最後に具体的な「事業計画」を作成するというのが教科書的な手順です。

「企業理念」というのは、すべての社員の実務の行動指針となるもので、これを定義する作業をコンセプトワークと呼びますが、いざ自社のブランディング(企業理念を分かりやすく発信すること)を行いたいという企業からの「企業理念」を言語化したいというニーズは多く、これが世の中で「理念構築(≒ブランディング)」というビジネスが成立する理由だと考えています。

変化し続けるインドネシアのビジネス環境の中で日本人が事業をやるための戦略としては、日本人であることのメリットは引き続き最大限生かしながらも、既存日系ライバル会社やローカル大資本がコスト的に再現できない分野を探していくことではないでしょうか。

結局はライバル企業にとって面倒臭くてコスト的に採算が合わなさそうな分野、言い換えればまずはブルーオーシャンを探す、ブルーオーシャンの中でインドネシアの全方位外交に見習って、ビジネスの種を全方位的に撒くという思考が、生存戦略として一番現実的かもしれません。

インドネシアで新規事業をはじめたいという人は、みんな日々悶悶としながら頭を捻りアイデアを絞りだそうとしているのが普通であって、ブーゲンビリアの木の下でボーっとしていたら突然アイデアがポンと湧いて出てくるというのは幻想です。

-

-

チャンスはあるが勝てる分野を見つけるのが難しいインドネシア市場

インターネットにより情報がフラット化され、誰もが平等にチャンスが得られるようになったことは、インドネシアでは勝てる分野を探すのが難しくなったことを意味します。日本人の優位性を生かしながらライバル会社がコスト的に再現できない分野を探すのが現実的だと考えます。

続きを見る

生成AIの進化でインドネシアの日本人にも起業のチャンスが広がる。

インドネシアで日本人が起業する際には、小資本でも日本人の利点を生かせそうな業種を探し、本業を持ちながら副業を育ててリスクを抑えて起業するか、本業でキャリアを積み既に成熟した市場でマーケティング力で勝負するかの2択になり、この条件に該当するのがIT関連ビジネスや機械メンテナンスサービス、ビザ取得・会社設立・会計記帳代行などの各種コンサルティング事業、日本食レストランなどのフードビジネス、日本語学校、技能実習生送り出し機関LPK(Lembaga Pelatihan Kerja)、日本とインドネシア間の輸出入ビジネスなどではないでしょうか。

2000年代初頭にインターネット関連産業が一気に盛り上がったドットコムバブルが過ぎて、インドネシアでは『チャンスはあるが勝てる分野を見つけるのが難しい』時代が続きましたが、20年越しの2025年についに生成AIという勝算のある分野でのビジネスが現実味を帯びています。

インターネットの普及により『個人が大企業と対等に戦える時代が来る』と言われましたが、生成AIの日進月歩の発展とコモディティ化により『個人が大企業と戦って十分勝算がある時代が来る』とまで言えると私は考えており、今後私が生きている間に今回に匹敵する時代の変化がもう一度起こるか疑わしいレベルとまで感じております。 生成AIの進化とコモディティ化が生み出すインドネシアでの起業のチャンス インドネシアで日本人が起業する際には、小資本でも日本人の利点を生かせそうな業種を探し、本業を持ちながら副業を育ててリスクを抑えて起業するか、本業でキャリアを積み既に成熟した市場でマーケティング力で勝負するかの2択になります。世界に革命的変化を及ぼしている、生成AIは起業の有望なキーワードになると考えます。 続きを見る

日系企業のインドネシアでの事業展開

日本の人口減少に伴う内需縮小により、日本企業の海外進出が加速せざるを得ない状況ですが、日本の国内市場が特殊な商慣習や日本語という言葉の壁で守られて独特の進化や発展を遂げたガラパゴス市場と呼ばれるのと同じように、インドネシア国内にも地場企業や他国企業が入り込みにくい「インドネシア国内日系ガラパゴス市場」があります。

インドネシアではローカル市場向けビジネスが難しいとは昔から言われてきたことですが、日本人相手の事業をやるにしても自分が日本人であるという優位性が発揮しずらくなっており、逆にインドネシア人にとってはインドネシア国内の日系ガラパゴス市場向けサービス展開という分野でまだまだチャンスが多いと感じます。

今後の日系企業のインドネシア市場での生存戦略を考えた場合、技術力と英語力のある人材が圧倒的に不足する現状では、従来どおりのジャパニーズブランドを前面に出した展開を行っていかざるを得ないという苦しい状況にあります。

-

-

インドネシアの日系企業ガラパゴス市場での事業展開

日本の特殊な商慣習で守られ独特の進化や発展を遂げた日本市場はガラパゴスと呼ばれます。インドネシア国内にも日系ガラパゴス市場があり、日本人が日本語で対応するという参入障壁がありましたが、近年のローカル企業や他国企業の台頭でこの原則が崩れてきています。

続きを見る

インドネシア市場での安売り競争の回避の戦略

現在のインドネシアローカル市場では、先駆者が苦労して開発した成功モデルに後発の大資本がただ乗りして、薄い利ザヤで大量に安く販売することで市場を制圧してしまうので、資本力で劣る先駆者が安売り合戦に巻き込まれると非常に不利な状況に陥ります。

インドネシアローカル市場での日系企業の立場は、一部の例外大企業を除いて「中」か「小」に分類されますので、安売り競争を前提とした戦略を立てるのであれば、ターゲットとなる分野と顧客層を限定して(局地戦)、生産能力を極限まで向上させ(武器効率)、安易な多角化はせずに愚直に得意分野を攻め続ける(局所優勢)というランチェスター戦略が正しいのかもしれません。

-

-

インドネシア市場で安売り競争を回避するためのランチェスター戦略

インドネシア市場の難しさはコストであり、先駆者は後発の大資本の安売り戦略に駆逐されるので、ターゲットとなる分野と顧客層を限定して(局地戦)、生産能力を極限まで向上させ(武器効率)、安易な多角化はせずに愚直に得意分野を攻め続ける(局所優勢)のが有効だと考えます。

続きを見る

インドネシアローカル市場向け事業で重要なこと

インドネシアローカル市場向けに日本人がサービス展開をする場合に3つの障壁があります。

- ブランドの問題(日本ブランド力の相対的な低下)

- 価格の問題(進出より継続が難しい)

- 人脈の問題(コネ作りが難しい)

インドネシアに関わるサービス事業では、もはや進出支援や導入支援をやるのは当たり前で、それ以上に重要なのは継続支援と運用支援であり、定量的な効果測定が難しいという前提の上で、どれだけ形で表せるかこそが差別化となり、これは大学入試の数学の部分点と似ているかもしれません。

日本ブランドの価値が相対的に低下してしまった今では、インドネシアに進出するまでは良かったものの、その後の価格競争に巻き込まれることで事業の継続が難しくなり、魅力あるサービスを提案したところで人脈がないために市場に浸透させるのが難しいという厳しい状況にあります。

-

-

インドネシアローカル市場向け事業で重要な横の繋がり

インドネシア進出よりも事業継続が難しい理由は、日本のブランド力の優位性の低下や市場拡大を阻害する価格問題であり、ローカル市場向け事業に人脈が重要であるとすれば、趣味やボランティア活動などの本業以外の集まりの場で自分の付加価値をアピールするのは効果的です。

続きを見る

インドネシアでのビジネスに必要なブランド力と技術力

インドネシアでビジネスを立ち上げるのが難しいと言われる理由は、輸出入にかかる送料、関税などのCIF(Cost Insurance and Freight)コストが高いこと、国内ローカル市場での戦い方が難しいこと、就労ビザや許認可取得手続きが複雑であることなどがありますが、そんなインドネシア特有の参入障壁に加えて、近年ではIT技術の進歩によって世界の情報格差と物流格差がなくなり、「日本にあってインドネシアにない価値あるもの」が少なくなったことが一番大きいと思います。

ブランドと資金と技術力の3つのうちどれか一つ得られるとする場合、中華系インドネシアはブランドを取り、インドネシア人は資金を取り、日本人は技術力を取ると言われますが、これはどれも間違いではなく戦い方の違いと言えます。

戦い方とは、中華系インドネシア人はブランド力でレバレッジを効かせて効率よく商材を売りまくる「代理店志向」で、日本人は確かな技術力でいいモノを作れば顧客は後からついてくるという「モノづくり志向」、インドネシア人は資金力の範囲で仕入と売上を積み上げて元手をコツコツ増やしていこうという「商人的志向」という意味であり、これらの要素のいずれかを存分に発揮しながら戦うということです。

日本人がインドネシアで地に足をつけたビジネスを構築しようとするならば、回り道でもブランド力を地道に磨き続けることが最短距離なのではないでしょうか。

-

-

インドネシアでのビジネスに必要な資金力・技術力・ブランド力

インドネシアで起業が難しくなった理由は、インターネットの普及による情報のフラット化と、商社による大量輸送によるモノの分散化により、情報格差と物流格差がなくなったためであり、これからは回り道でもブランド力を磨き続けることが最短距離になります。

続きを見る

ブランド力や信用などの無形の価値が評価される信用経済

資産の調達方法は大きく分けて3通り

- 銀行から借入金として調達

- 株主から調達

- 営業利益の蓄積としての利益剰余金

利益準備金は当期純利益を源泉とした利益剰余金から配当に回されるためにプールされているお金であり、資本準備金は自己資本や株式発行による、営業活動以外で調達されたお金ですが、基本は「利益」がつくものは一回P/L(損益計算書)を経由したもの、「資本」がつくものは株主から調達した経営と無関係のものであると区別されます。

インドネシアでは法定資本金の20%を資本準備金としてB/S(貸借対照表)上の純資産の部に積み上げる必要があります。

P/Lの当期純利益をB/Sの純資産の欄にスライドさせ、P/L上の発生主義に基づく損益を現金主義ベースに組み替えるという財務三表の流れは、具体的な営業活動を支える目に見える資産とその内訳をオンバランス(簿内取引)で見ているものです。

ROI(Return Of Investment=投資利益率)という言葉であり、文字通り投資金額(自己資本+借入金)に対してどれだけの収益(当期純利益)が見込まれるかという指標です。

➡ROI=当期純利益/投資額

ROIは安全性という基準が抜けてしまうので、借入金を除いた投資金額(自己資金)に対してどれだけ収益が見込まれるかというROE(Return Of Equity=資本利益率)という指標があります。

➡ROE=当期純利益/自己資本

=[当期純利益/売上高]x[売上高/資産]x[資産/自己資本]

自己資本がどれだけ利益を生んだかという自己資本利益率であるROEに、さらに利益がどれだけ時価評価を生んだかという利益時価評価率=株価純資産倍率PBR(Price Book-value Ratio)があります。

➡PBR=時価総額/自己資本

=[時価総額/当期純利益]x[当期純利益/自己資本]

IFRSの時価評価主義の流れでは、株価によって測られる時価評価総額はオンバランス化されますが、ブランド力や信用力、ノウハウなどの目に見えない無形固定資産は依然としてオフバランス上に存在し、これらを市場経済に乗せる動きが、個人のブランド価値をVAという単位で株式化し、BTC(ビットコイン)で資金調達するVALUや新規仮想通貨公開(ICO=Initial Coin Offering)時のトークンです。

-

-

ブランド力や信用などの無形のオフバランス資産が評価される信用経済

IFRSの時価評価会計では株価によって測られる時価評価総額はオンバランス化されますが、ブランド力や信用力、ノウハウなど目に見えない価値は依然としてオフバランス上に存在し、信用経済(評価経済)にはこれらの無形固定資産を積極的に評価して市場経済にのせようという特徴があります。

続きを見る

コスト計算とオフバランス資産

モノが売れるためには市場のニーズにマッチしていたとか、時代の波に乗ったとかいう理由が必ずあるわけですが、マグレ当たりで売れてしまう場合は売れた理由が自分でも分からないため再現性が乏しい成功体験となり、次にどうやって売ったらよいのかが分らず、時代の変化にもついていけず継続が難しくなるのです。

オンライン化が進みネットでの情報収集が主流になった今、裏付けに乏しい二次情報や三次情報を元に時代の変化を分析しようとする場合、実体験に基づく記憶が多いほど、可能なシミュレーションのパターンが増えるという点において、オフラインで差別化していることを意味しています。

2020年から2021年までのコロナ禍を経て、非対面取引や非接触型取引が増えており、顧客の情報収集リテラシーも向上している今では、対面取引を行う前に情報収集や比較検討を済ませる企業が増えており、顧客に選ばれるためにはインターネット上での情報発信が重要と言えますが、ライバルとの差別化となりうるのはリアルでの実体験になると考えます。

渋滞の中を時間をかけて現場を訪問するという行為は労働集約的行為であるため、時間が有限である以上は1人あたりの生産効率に限界がきますが、逆張りの理屈で考えると他社が「渋滞が酷いから客先訪問は止めよう」と考えることに対する差別化になりうるわけです。

後発のスタートアップ企業の場合、時間コスト的に採算が合わない仕事でも、ブランド力や技術力を付けるまでの期間は、やりがいとか経験値というオフバランスの資産があれば、金銭的に利益が少なくても採算が取れるという考えも必要です。 オンライン化が進むほどオフラインでの差別化が可能になる 渋滞の中現場を訪問する行為はライバルが「渋滞が酷いから訪問は止めよう」と考えることに対する差別化になりうる。金銭的な見返りだけでなく、新しい技術の習得や実績のためなど、満足度や期待値といったオフバランスの資産にどれだけ価値を見出し蓄積できるかどうかが重要。 続きを見る

中小企業の差別化戦略

弊社はインドネシアの製造業をターゲットとしたITサービスを行っていますが、基本的に人がやりたがらない面倒で工数がかかることを積極的にやることで差別化する戦略を取っています。

逆張りによる差別化とは、他社が在庫リスクを嫌うから敢えて在庫を持つ、利幅が薄い割に工数が多いため敬遠される仕事を敢えてやる、渋滞で時間と体力を消耗しガソリン代やドライバー代がかかるため敬遠される移動を敢えて積極的に受け入れるなどです。

また「軸はブレずにそれでいて柔軟性を持て」というのは、意味が分かるようで分からない言葉で、企業の場合であれば企業理念はブレずに、環境の変化に応じて、ビジネスモデルや事業戦略は柔軟性を持たせる、目標を達成するためなら手段は変化してもよいということです。

-

-

インドネシアで小規模事業者がビジネスを行う上での差別化戦略

革新的な自社製品を持たなくても、面倒でコストがかかり誰もやりたがらない仕事を敢えてやるだけで差別化は達成できるわけで、新たな差別化の方法を生み出し、環境の変化に合わせて事業戦略を柔軟に修正することで、市場での相対的優位性を維持できるものと考えます。

続きを見る

好きなことをやって生きていくのと嫌いなことを好きに変えるのはどちらが簡単なのか?

低い山に登っても、山頂からの景色はせいぜい街の様子が一望できる程度ですが、高い山に登ればより大きな苦労した分、山頂から見える壮大な雲海や幻想的な夕焼けが見られるのであり、好きなことをやって生きている人は、高い山の高さ分の苦労をした上で、楽しく生きているのであって、楽して好きなことだけやっているとか、楽して儲かる話とかは、この世には存在しません。

好きなことを仕事にしようとしても、実現するには結局は人並み外れた努力が必要になる、でもやりすぎると好きなことも嫌いになる、だったら最初から嫌いなことを好きにするほうがまだ簡単ではないか?という問題意識が浮かんできます。

「面倒くさくてキツイ」と感じる仕事は往々にして他人にとっても嫌いな仕事であるという真理から、その分野はブルーオーシャン市場である可能性が高いので、好きな仕事だけを求めるよりも、ポジティブシンキングで 「思考そのもの」を変えてしまうことで、嫌いな仕事を好きに変えることを目指すほうが、事業を軌道に乗せるためには近道だと思います。

-

-

好きなことだけやって生きるのと嫌いなことを好きに変えるのはどちらが簡単か?

自分が面白くないと感じることは、他人にとっても面白くないことであり、逆に面白くないことを敢えてやってしまえば競合の少ないブルーオーシャンで勝負できると、思考そのものを変えることによって、いつの間にか面白くないことが面白いに変わっているという発想です。

続きを見る

インドネシアでの不特定多数への広告と対面での販促活動

駐在員は基本おじさんばかりのインドネシアの日系企業では、男の営業からのアプローチに対しては「忙しいのにまた何かの勧誘が来たよ」とマイナスからスタートするにもかかわらず、女性の営業の場合は最悪でもゼロからスタートできる点で、非常に女性が活躍できる可能性が高いと思います。

またジャカルタの昼の顔でも夜の顔でも、とにかく顔が広い人は自分のネットワークで潜在顧客を取ってくるし、顔の広い人はネットワークを使って「お客さんを紹介してコミッションをもらう」というビジネスが成立します。

じゃかるた新聞、などの有料広告掲載とはお客の目に届くまでの到達率をお金で買い、反応率で広告費用を回収することを目的としていますが、一般的にチラシの反応率はリフォーム(0.02%)、住宅(0.01%)、食品スーパー(1%)と言われる現実では、1,000件の不特定多数の広告よりも1件の友達の紹介のほうが効率的かもしれません。

コロナ禍の今でこそ非対面取引が増えたことで社内でのインサイドセールスが注目されていますが、アウトバウンドのフィールドセールスがなくなることはありませんし、ライバル企業間で同じような商品を提案し合う市場では、最後の決め手となるのは必死さしかなく、見込み顧客も「そこまで言うのなら話くらい聞いてやろうか」という気持ちに傾きます。

これは大学入試の数学で難問に出会い絶望しても、実際のところまわりのライバルも同じように頭を抱えているので、最終的に部分点勝負になったときに合否を分けるのは積み重ねてきた努力の量であるということと同じかもしれません。

-

-

インドネシアでの不特定多数への広告と対面での販促活動

不特定多数への広告は、予算に比例して集客効果が上がりますが、サービスや商品の魅力を上手く伝える広告を掲載したとしても、到達率が低く対象とする顧客に見られていなければ、逆に費用対効果は下がります。

続きを見る

タイムマシン経営が難しくなったインドネシア

先進国と後進国との間にある流行のタイムラグを利用して、先進国での成功例を後進国で実践するビジネスモデルはタイムマシン経営と言われますが、インターネットの普及に伴い情報がフラット化してしまい、モノと情報のタイムラグが限りなく小さくなった今、先駆者である中小零細同業他社が乱立し、市場が出来上がったところに、後発の大手が参入し先発零細を駆逐していく、という典型的な負けパターンにはまります。

かつて日本でタイムマシン経営と言われていた10年ほど前に比べて、今はタイムラグがほとんどなくなっていますので、時代の先読み能力とアイデアを形にする開発力のあるスタートアップにとっては、後発大手が来ても駆逐されないような強固なビジネスモデルを築けるように、初期段階から支援するインキュベーターやシードアクセラレーターの金融力が重要になってきます。

-

-

日本とインドネシアの間でのタイムマシン経営が通じなくなっている件

かつて有効だった日本とインドネシアの間の情報格差を利用したビジネスであるタイムマシン経営は、インターネットが普及し情報がフラット化されたことにより、タイムラグ短縮してしまった現在では通用しなくなりました。

続きを見る

相対的価値の労働集約型と絶対的価値の資本集約型

労働集約型は売上の大半を人件費が占めるビジネスで、モノ作りをしないので材料費がかからないが人手がかかるサービス業などで、資本集約型というのは製造業のように最初に設備投資して時間をかけて回収していくやり方で、テック系サイトで華々しく「○×億円資金調達成功!」と報道されるベンチャー企業のWEBサービスなどです。

時間あたり単価が強烈に高い総研系コンサルや外資系コンサルの場合、一人あたりのサービスの知識や経験の付加価値を高めたり、仕組みを分析して理解してチートメニューを生み出してレバレッジを効かせたりすることにより、生産性を飛躍的に高める手法は知識集約型と言われます。

「○×億円資金調達」系の資本集約型は、新しい市場を創造するための圧倒的な技術力と独創的なアイデアがあって、その絶対的価値に将来性を感じたベンチャーキャピタルが、市場で先行者優位を取るために投資をすることで成立します。

労働集約型で小さく起業する場合は、経験と専門知識を駆使して既存の市場の中で自分の相対的価値を発揮できさえすれば、小さい初期投資でとりあえず毎月の固定費回収だけを考えていくことで生き残ることが可能です。

-

-

インドネシアで受注請負形式の労働集約型も悪くない

売上の大半を人件費が占める労働集約型に対して、設備投資や資金調達を元手にするのが資本集約型で、受注開発は売上から運転資金を捻出する形になります。絶対的価値を生み出す才能はなくとも、ニッチな分野での専門技能を発揮することで相対的価値を生み出すことは可能です。

続きを見る

インドネシア人と日本人のコラボが難しい理由

インドネシア人からビジネスでの協業を持ちかけられる機会が多いのですが、先にコラボありきのビジネスというのは難しく、最初は自分で悩み考え抜いて、ある時点で自分のリスクで断行することが必要であり、どちらかが先にリスクを取った上でコラボの話しはそれからなんじゃないかと思います。

基本的にビジネスには革新的なアイデアや商品があれば絶対有利になりますが、それがない場合は死ぬほど努力できるだけの気合と根性があるか、もしくは自分でリスクを取る覚悟があるかが、重要な要素であるということは今も昔も、日本でもインドネシアでも変わらないと思います。

-

-

インドネシア人と日本人がコラボするのが難しい理由

インドネシア人が日本人とのコラボで期待するのは日本人社会に対する営業力とかコネであり、お互いがWin-WInの関係になるアイデアはなかなか出てこず、コラボありきのビジネスはだいたい失敗します。

続きを見る

オフショア拠点としてのインドネシア国内におけるニアショアリング

優秀なインドネシア人技術者の人件費は高騰し、オフショア開発拠点としての魅力が薄れているのが現実ですが、インドネシア国内向けのWEB・モバイル開発需要に対してリソースの質量ともに供給不足であるので、技術移転という意味も込めてインドネシア人IT技術者育成に繋がるビジネスが日印尼双方にWIN-WINであり理想です。

そのためには日本の蓄積された資産や技術力をインドネシアの若年労働人口のレベルアップに繋げるようなビジネスの育成こそが日印の理想的な共存共栄の姿だと思います。

インドネシア人は基本的に幸福と調和を重視し、家族を大切にする人が多く、感情的になったり無理強いをするのはNGであり、優秀なエンジニアは多いものの自由な性格の人が多いため、オフィス勤務のほうがコントロールはしやすいと言えます。

2012年頃に一時期インドネシアもオフショア開発拠点として注目されたことがありましたが、インドネシアの人件費の上昇と技術力が比例せず、インドネシアにおけるオフショア開発は、中国やベトナムに比べてメリットが少ないと考え、将来的にIT人材市場は国内回帰しオフショア開発は減っていくものと予測していました。

インドネシアの技術者単価が上がり続ける状況下では、オフショアのメリットがないと思っていましたが、ここ最近の日本や中国、ベトナムの単価上昇傾向を見ると、コスト面だけで言えばインドネシアでの開発拠点化も十分成立するかもしれません。

ジャカルタの賃金も物価も抑えが効かなくなっているので、国策でオフショア支援しているベトナムや、コストが更に安いラオスやカンボジアより優位性を保つために、中部ジャワや東ジャワへの国内ニアショア業務受託ビジネスが増えるかもしれませんが、そのためには上位者のマネージメントスキルを上げる必要があります。

-

-

オフショア拠点としてのインドネシア国内におけるニアショアリング

日本の慢性的なIT技術者不足から、エンジニア単価が上昇しつつあり、増え続ける需要に対応するには海外人材の活用なしでは難しく、インドネシアもオフショア開発拠点としての候補に挙げられます。高度技術人材の地方都市への分散化により、インドネシアで開発管理を行う上位者にとって、リモートを前提としたマネージメントスキルが求められます。

続きを見る

インドネシアに根を下ろしたビジネス

そもそもインドネシアで会社勤めすることと自分でビジネスをやることの違いですが、安定した収入を得る代償として組織の決定事項に従って業務を指示どおり遂行するか、リスクを負った上で自分のやりたい方法で自由に仕事をして将来性に賭けるかという選択の違いであって、どっちが良い悪いという話ではありません。

僭越ながら私にとってインドネシアでのビジネスとは自分の信じるやり方が正しいかどうかの答え合わせに近く、これは会社勤めではどうしても実現できないことです。

「現地に根を下ろす」とはインドネシア人を雇用するとか、インドネシアの原材料を使うとか、日常的にインドネシア料理を食べるとか、具体的な事例を持って明確に説明することが難しい言葉です。

一般的にはビジネスの立ち上げ当初は営業・技術・経理・購買などを一人何役も担って、一連の仕事の流れをある程度自分一人で完結できるパワーが必要になり、ただ上だけ見て頑張っていた時代の頃に戻るわけで、組織の中の一員として仕事をしていた時には、対面で話す機会のなかった現地の人々と、現地の慣習の中で話をしたり交渉したりする場面が頻繁に出てきます。

ビジネスの方法論の話ではなく、現地でビジネスをする主体である自分自身の振る舞いによって判定されるもので、インドネシアの風習や商習慣の中で、いろんな場面で登場してくるインドネシア人と、国籍とか職業とかのバイアスを受けず、一人の人間として関わり合いを持てるかということです。

-

-

インドネシアに根を下ろしたビジネスとはどのようなものか?

「現地に根を下ろしたビジネス」が出来ているかどうかは、インドネシアの風習や商習慣の中で、いろんな場面で登場してくるインドネシア人と、国籍とか職業とかのバイアスを受けず、一人の人間として関わり合いを持てるかという自分自身の振る舞いによって判定されます。

続きを見る

インドネシアで仕事をする上での実務と管理のバランス

日本の企業で現場で長年仕事をしてきた人が管理職になってから現場の勘を維持するのが大変と言われますが、同じことがインドネシアで仕事をする技術系の日本人にも起こりうるわけです。

インドネシアではいやがおうでも管理の仕事に時間を取られますので、普段から意識して実務をやるモチベーションを高めておかないと、自分の付加価値が下がってしまい、気が付いたときには掃除ロボットに仕事を奪われてしまっているかもしれません。

-

-

インドネシアで技術系の仕事をする上での実務と管理のバランス

インドネシアで日本人が就労する場合、労働法2003年法律第13号にて規定されているとおり「インドネシア人に技術や専門知識の移転をする」ことが前提で、日本人の仕事が管理や指導が中心となるため、普段から意識して実務をやるモチベーションを高めておかないと、自分の付加価値が下がってしまいます。

続きを見る

インドネシアでの日本人の役割の変化

コロナ禍を経て、フィールドセールスの機会が減少し、オンラインでのインサイドセールスによるリード獲得から始まる非対面取引を通してバイヤーイネーブルメント(インターネットを駆使して購買活動を進めていく潜在顧客の購買担当者に、役立つ情報を提供して結果的に自社の商品を選んでもらおうという営業活動)まで到達するという取引形態の激変しています。

インドネシアでは日本人が仕事を取ってきて、インドネシア人に作業指示を出して案件管理するという構図が一般的で、日本人は営業職と管理職を掛け持つケースが多かったはずですが、営業や管理という間接人員として駐在員を一人置くことはコスト的に合わないため、より現場寄りのディレクション業務や開発自体にまで関与する「日本人の多能工化」が進んでいます。

この多能工化の傾向は単にコストの面で厳しいのでやむなくという理由だけでなく、高度人材の人件費が高騰し、必要なとき現地で出来る人を予算内の人件費で探していたのではスピード感が落ちて機動性で負けるという点が大きいのではないでしょうか? インドネシアで多能工化する日本人のビジネス上の役割の変化 インドネシアのローカル市場ではプロダクトに求められる要求が高度化し、コロナ禍の影響で競争が益々シビアになったことで、これまで営業と管理という役割を担っていた日本人の役割が多能工化し、積極的にデリバリーにまで関与できることが価値を持つ時代になると思います。 続きを見る

インドネシアのB2Bビジネスが難しい理由

インドネシア拠点が中国やタイに比べて予算が少ない、決済権が小さい、日系企業の数が少ないという話は、今になって出てきたものではなく、私がインドネシアに来た1997年頃から言われてきた問題がそのまま変わらず存在しているというだけの話で、日本のサービスプロバイダーがインドネシアでサービス展開する上で直面する、共通の問題と言えるのではないでしょうか?

消費者となる若年層が激増しただけあってB2C市場は活況を呈していますが、これまで巨大な内需、豊富な人材、緩やかな経済成長など、きらびやかな数字に魅かれてここ10年でいろんなサービス業が進出しては来たものの、苦戦もしくは撤退しており、特にIT業界に関してはこの傾向を強く感じます。

-

-

インドネシアのB2Bビジネスを難しくする市場環境の複雑さ

インドネシアは過去10年で大きく経済発展を遂げたとはいえ、日系企業進出数が1489社、うち製造業数は871社とB2B市場を形成するには少なく、中国やタイなどもそれ以上のスピードで発展したため、企業内での海外拠点としての重要度は相対的に変わっておらず、現地決済できる予算も大きく取れないという事情があります。

続きを見る

パンチャシラとムシャワラがインドネシアのB2Bビジネスに与える影響

インドネシアに300以上あると言われる民族を分ける基準はDNAよりもアダット(Adat)と呼ばれる、生活共同体での親族や社会の過去の慣習や規範であり、これは言語・人種・文化・歴史的運命を共有し、同族意識によって結ばれた人々の集団が、歴史的運命とか同族意識とか、解釈でどうにでもなる主観的基準でグループ化されたものです。

イスラム教の基本的考えとして立法者は神のみで、人間は神の命令(イスラム法=シャリーア)を解釈し実行することだけなので、本来の主権は神に帰属し、法の下の平等、国民主権を是とする民主主義と相入れず、さらにはその他5つの宗教、クリスチャン(Kristen)、カトリック(Katholik)、ヒンドゥ教(Hindu)、仏教(Buddha)、儒教(Konghucu=孔子)と共存させるかという問題がありました。

1945年にスカルノ初代大統領によって起草された憲法の前文にある建国5原則パンチャシラ(Pancasila)は、第一原則の中でイスラム教を国教とはせず「唯一神への信仰(国民は必ず自分の信じる宗教を常に信仰すること)」と規定することで宗教間の融和を図りながら、第四原則「合議制と代議制における英知に導かれた民主主義」の中で民主主義を規定することで、イスラム教と民主主義の共存を目指しました。

スハルト長期政権時代におけるパンチャシラの政治利用についてはいろいろ言われることもありますが、世界に多民族国家は多くあれど、これだけ散らばった島々に違う民族、宗教、言葉の人たちが一つの国として存在しているという結果は、パンチャシラの精神抜きに語れないと思います。 パンチャシラとムシャワラがインドネシアのB2Bビジネスに与える影響 日本企業は意思決定が遅いとよく指摘されますが、インドネシアには利益やスピードよりも話し合いによる合意を重視する農耕社会のムシャワラ精神が労働法や会社法に明記されるくらいなので、掛け合わされた結果として在インドネシア日本企業は益々慎重な企業風土が出来上がるのではないでしょうか? 続きを見る

インドネシアで利鞘で稼ぐか金利で稼ぐか

インドネシアで生活すると日常生活の中で為替とか金利を意識する場面が日本に比べて圧倒的に多いのですが、インドネシア人は車やスマホなどの資産を中古市場で売買する経験を持っていることからも、子供の頃から為替や金利について考える癖(教養)が身についているのではないかと感じます。

インドネシア人はインフレ時に金利が上がる相関関係を利用した裁定取引(モノの一時的な価格差が生じた際に割高なほうを売り割安なほうを買い、両者の価格差が縮小した時点でそれぞれの反対売買を行うことで利益を獲得する取引)で儲けてやろうというピンチをチャンスと捉えるプラス思考の人が多いです。

インフレによって下がったルピアの価値と為替差損を補うものが銀行の預金金利と単純化して考えることができるとはいえ、インドネシアの場合には物価と為替と金利以外にも法改正や汚職など企業モラルの低下、社会不安といった予測しにくい不安定要素もあるところがビジネスを難しくしています。

-

-

インドネシアで利鞘で稼ぐか金利で稼ぐかの違い

日本のような消費者の財布の紐が硬いデフレ経済では、仕入コストを下げていかにマージンを多く乗せるかという守りの発想になりますが、インドネシアのような将来モノの値段が上がることを前提としたインフレ経済下では借金してでも安い今のうちに投資しておくという攻めの発想になります。

続きを見る

オンラインとリアルの融合を意識したビジネス

インドネシアで主に製造業者様向けにB2Bビジネスを行っている私にとっての座右の銘です。

- 勇気は最大の武器

- 信用は最大の資産

インドネシア市場で独立系日系IT会社が営業活動を行う上で重要なことは、横の繋がりをうまく利用することだと考えており、上述のとおり案件の価格帯によってある程度の棲み分けが出来ている状態なので、小さい側と大きい側は案件の規模に応じて仕事を回し合う関係を築くことが可能です。

ただしこのように小さい会社が大きい相手と協業させてもらうためには、自社の存在が業界の中で無視できない存在として一目置いてもらう必要があり、孔雀やインコが羽を広げて自分を大きく見せるのと同じように、自社の存在を実像より大きく見せるには、ネット上での露出戦略が効果的であることは間違いないです。

政治家が地元の選挙区の駅前で、通勤途中の人々が誰一人足を止めないにも関わらず、ミカン箱の上に立って政策を訴えるのは、自分の顔と名前を有権者の深層心理の中に焼き付けることで、いざ選挙の際には政策の違いまで精査することなく投票所に行く人々が、投票箱の前で自分の顔を思い出して、名前の上に丸を書いてもらうためです。

日ごろの露出の努力の結果、日系企業の担当者がIT案件が発生しそうなときに、自社の名前をフッと思い出してくれれば目論見通りなわけです。

インドネシアで成長市場と成熟市場で起業を経験しましたが、両方ともインターネット黎明期に思い描いたウェブベースビジネス(WEB based business)という考え方が原点となっています。

起業したての独立系小規模会社が、市場での信頼性の担保を得る方法は、大企業や有名企業とコラボしてもらい、権威性のおすそ分けを貰うことであり、そのためにはコラボに値する相手と認識してもらうための技術力やプロダクト、営業力が必要になります。

近江商人の経営哲学に『三方よし』というものがありますが、売り手よし、買い手よし、世間よしの意味で、地域経済に貢献してこそ経済活動は許されるものであり、『相手のためなら自分の時間はいくらでも費やす』という、気合と根性を要する自己犠牲の精神が必要です。

今後顧客の購買までの意思決定の比重がよりオンラインに移行することが予想されますが、インターネットを駆使して購買活動を進めていく潜在顧客の購買担当者に、役立つ情報を提供して結果的に自社の商品を選んでもらおうという営業活動をバイヤーイネーブルメントと言います。

インドネシアのIT事業に限って言えば、お客様がWEB上で情報収集し、採用候補にまでリストアップされる比率が高まっており、WEBサイトを起点としたインバウンド営業やインサイドセールスが重要になります。

しかし頭の中にシステム化の必要性は感じるものの、具体的な構想まで浮かんでいない状態で、そういうお客様にタイミングよくコールして、構想を具体的な形に描いていくアウトバウンド営業が効果的であることは変わりありません。

インドネシアでポストコロナ禍で業務のオンライン化が進んでとしても「ビジネスではタイミングが重要である」という基本原則には変わりはないため、オンラインを通したアウトバウンド営業、すなわちインサイドセールスがより重要になると考えます。

-

-

インドネシアでのオンラインとリアルの融合を意識したビジネス

非対面取引が中心になりつつある現在、インドネシアで成長市場または成熟市場で事業を行う場合、商材や対象市場の性質が異なったとしても、基本的にはWEBが営業活動の主戦場となり、オンラインとリアルの融合を意識していくことには変わりません。

続きを見る

情報の見える化・共有化・体系化による付加価値の創出

「見える化」とは情報提供者と情報利用者との間の信頼関係の構築を最終目的としており、裏に利害関係があろうとなかろうと、必要とする人に役立ててもらおうという奉仕の精神に基づいて、自分の経験や技術を公開することだと思います。

「共有化」とは情報をお互いの共通認識として土俵に乗せる作業であり、「見える化」された結果を「共有化」することで問題点を共通認識し、改善への取り組みに繋げていきます。

「体系化」とは一言で言って発想の転換を生む下地作りであり、「共有化」があくまで判断材料の準備であるとすれば、これを「体系化」する過程で利用価値が生まれ、具体的な改善活動に活用されます。

-

-

情報の見える化・共有化・体系化による付加価値の創出

IoT(Internet Of Things)を一言で説明すると「今までネットに繋がっていなかったデバイスがネットに繋がる」ということであり、第一に情報を取得するためにネットに繋げてしまえば、WEBというブラウザのみで誰もが簡単にアクセスできる環境に情報を乗せることができ、情報の見える化・共有化・体系化が進むことで大きな付加価値を生み出します。

続きを見る

業務システム開発導入という仕事

製造業は大きく分けて組立系とプロセス系に分かれますが、多くのパッケージが組立系向きなのは業務の標準化がし易いからであり、逆に言うと業務の標準化が難しいプロセス系の場合はカスタマイズベースのシステムが向いているとも言えます。

日本人担当者はシステムの面からの業務カイゼン提案を期待している一方で運用の担当者になるインドネシア人は現状の業務フローを変えることを好まず保守的な場合が多い。 インドネシアにおける業務システム開発導入という仕事 システム導入の仕事では請負契約である場合、工数が予算内に収まるように管理しないと赤字になりますが、それ以上に重要なことは利益よりも顧客の利便性の改善にを第一に考えることであり、顧客第一で考えていれば気後れすることも恐れることもありません。 続きを見る

VPS化とクラウド化で必要になる技術

私がインドネシアに来た1997年頃は、ネットワーク環境の遅さと不安定さから、基幹システムのサーバーは社内に置くオンプレミス型が基本で、社外のデータセンターに置くことなど考えられませんでしたが、ネットワークインフラ環境が加速度的に改善されたことにより、クラウド型システムを導入し、管理工数を削減しようという動きが出ています。

インドネシアでも、近年のインターネット通信速度向上により、会計、給与計算、人事管理等のSaaSサービスを「クラウド型業務システム」として提供している会社が出てきており、ライセンス一括購入、社内にサーバーを置いて管理するオンプレミス型から、クラウド型への流れは益々進んでいくと思いますが、やはりポイントはソフトウェア月額使用料をどれだけ低く設定できるかになると思います。

-

-

VPS化とクラウド化で必要になる技術

インドネシアの日系企業でもサービス、システム開発、ファイル共有などをクラウド環境で運用する事例が増えていますが、物理的リソースをソフトウェアで分割統合する仮想化という大きな技術革新がもたらしたコスト削減なくして、ここまで普及することはなかったと思います。

続きを見る

インドネシアに合ったシステム開発手法

ウォータフォール開発モデルは、金融システムのように事前に要件のとりまとめが漏れなく行われ、スコープが固定されて変更がない場合には有効かもしれませんが、一品一様の業務形態を取る製造業向けのプロジェクトで、事前に関係者の要件をキチンととりまとめて仕様に落とし込むのは困難だと思います。

ウォーターフォール型はプロジェクトの初期段階で全体の要件を仕様として定義し、アジャイル型は機能ごとに要件を仕様として定義しますが、いずれにせよ顧客側での要件のとりまとめが終わっていることが前提で、それが出来ない場合はSI業者が担当者から要件を聞き出しながらプロトタイプを作成しレビューを繰り返すスパイラル型にならざるを得ません。 インドネシアのスパイラル型とアジャイル型のシステム開発手法 ウォーターフォール型は初期段階で全体の要件を仕様として定義し、アジャイル型は機能ごとに要件を仕様として定義し、お客の要件が固まっていなければスパイラル型になりますが、インドネシアで事前にシステムの仕様に落とし込むレベルまで要件をまとめることは難しいです。 続きを見る

Excelでデータ管理されることの問題

システム化の目的が「情報の属人化からの脱却」であれば、入力する方法はシステムに直接入力しようがExcelからインポートしようがどっちでもいいわけですが、重要なのはファイルが担当者ごとにバラバラに保存され、フォーマットも情報の精度も担当者の裁量により属人化するで、会社全体としての作業効率が落ちることを防止する方法を考えることです。

インドネシアの日系企業が業務システムの置き換えを行なうときの理由として、現行システムの不都合を解消したいという問題解決指向と、システムの活用範囲をもっと広げて業務に役立てようという戦略的活用指向の2つの軸がありますが、導入可否の判断の難しさは、効果を定量的に予測することが難しい点にあります。

Excelに入力したデータは、下書き、承認前、確定など、レベルに応じて補足情報を付箋を付けるようにメモ書きすることで、業務フローの次の部門に確定情報としてパスする前にバッファを持たせることができるので、少しずつ業務の改善を進めていくのに適しています。

インドネシアでのシステム導入の難しさは要件の取りまとめの難しさにあり、開発導入前に通常業務で忙しい関係者からすべての要件をヒアリングしてシステムに実装するのは至難の業ですから、最初からすべての要件をまとめることを目標とせず、初期コストを最小限に抑えて技術保守契約の中で改修を重ねていくという手法が適しています。

-

-

Excel作業をシステム化することは正義なのか?

システム化の本質は情報の属人化からの脱却であり、Excelでの作業をシステム化することはあくまでも手段に過ぎず、費用対効果を考慮しながら現状維持する作業を選定し、段階的にシステム化を進めていく方法が自然であると考えます。

続きを見る

インドネシアビジネスの動向

タイとインドネシアのITビジネス市場の比較

タイではIT市場が成熟しており、IT導入に際しての「負荷」よりも得られる「効果」のほうに着目される傾向が強く、どんな商材でも少なからずニーズを掘り起こしやすいため、引き合いだけは得られやすいのです。

赴任した時点で税務報告や本社への業績報告体制は既に確立済みで、実績系のITインフラはある程度固まっているので、むしろ何か新しいネタを探して赴任期間中に実績を上げようという前向きな発想になりやすいのだと思います。

インドネシアは現法に派遣された駐在員にとっての使命である税務報告、本社への業績報告が優先され、機械には金を使うがIT投資はしない会社が多いため、このような日系企業向けのサービス提供会社は商材自体を顧客のニーズに合わせる努力をより一層強くしないと引き合い自体の発掘に苦労します。

-

-

生産管理システムがタイで売れてインドネシアで売れにくい理由

タイの日系製造業では基幹システムの導入は一通り完了しており、新しいIT技術導入に対して負荷よりも得られる効果のほうに着目される傾向が強く、どんな商材でも少なからずニーズを掘り起こしやすいため、引き合いだけは得られやすいと言えます。

続きを見る

ネズミ講とマルチ商法(ネットワークビジネス)の違い

無限連鎖防止法という法律は、ネズミ講(無限連鎖講)を「終局において破綻すべき性質のもの」と位置付け、これに関与する行為を禁止するとともに、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止するという目的があります。

そしてネズミ講・マルチ商法(ネットワークビジネス)に共通するのは友達を勧誘してその友達がさらに別の友達を勧誘する連鎖により階層組織が拡大していく連鎖販売取引であるところです。

つまり無限連鎖防止法の定義からすればネズミ講・マルチ商法(ネットワークビジネス)すべてが違法になるはずですが、友達勧誘の目的がお金や金融商品の受け渡しであればネズミ講と見なされ、無限連鎖防止法違反の疑いで確実に摘発される。布団や浄水器、石鹸などの商品であれば違法ではありません。

マルチ商法(ネットワークビジネス)が違法になるのは、売っている商材の価値が不当に高い、営業トークが実態と乖離している、始めるときに不当な会員費を取られる、など一般論で判断(大人の判断)により適度な範囲を超えるケースです。

-

-

マルチ商法(ネットワークビジネス)と情報商材ビジネス

合法と違法の境界線上にあるマルチ商法(ネットワークビジネス)が違法と見なされるケースは、売っている商材の価値が不当に高い、営業トークが実態と乖離している、始めるときに不当な会員費を取られるなどです。

続きを見る

ジェネラリストとスペシャリスト

日本的経営の特徴である企業別組合、終身雇用、年功序列制であり、ジェネラリストを育て日本企業の組織の幹を太く強固にしてきましたが、これには右肩上がりの成長という大前提があり、低成長期に入ると個人の特殊性が平面方向に広がりすぎてしまい、外的要因を克服するための組織全体の活力が薄くなり、組織の成長に対する功労者のコストが逆に負担となります。

個人の特殊性が横に広がりすぎるとピンポイントに必要な発火能力が低下し、低成長期に時代の切り札となりうるような成長エンジンが点火しにくくなり、特にインドネシア人技術者はジェネラリストよりもスペシャリストになりたい傾向が強いため、インドネシアで組織の活力を最大化するには、個人が得意な分野で能力を発揮させて、それで組織全体でバランスが取れている状態を目指すべきだと考えます。

-

-

インドネシアでの組織の活性化 【スペシャリストかゼネラリストかという問題】

ゼネラリストは広く浅く知識を有する人ではなく、幅広い経験から事象を多角的に客観的に判断できる能力を有する人であり、スペシャリストとしての経験を持つ人がゼネラリストに転向するというのが本来の在り方だと思います。

続きを見る

インドネシアの組織の中で必要なリーダーシップとは

インドネシア人スタッフは高い技術力や強力な権力を持つ人間を尊敬する傾向がありますので、製造業の現地法人の営業畑出身の社長さんがインドネシアで苦労するという話はよく聞きますが、日本本社の意図として営業出身の社長さんを現地法人のトップに据える目的は、ひとえに事業拡大にあるのではないでしょうか。

人間関係を大事にする日本社会におけるリーダーシップの形の一つとして「自分が格好悪い姿を見せてでもがむしゃらにやる姿」で人を引っ張る的な面もありますが、書面契約を重視するインドネシア人の場合、抽象的な熱意だけでは人を動かしにくい面があるため、社内の業務体制が固まる前は技術畑出身の社長さん、生産が安定し市場拡大を見据える時期に営業畑の社長さんという流れが自然だと思います。

駐在員コストをいかに抑えるかが利益確保のための重要課題となりつつあるインドネシア現法において、全体的に駐在員の数を減らす方針の会社が多く、何人もの駐在員を置けない中小企業では、一人駐在プレイングマネージャー(プロ野球の監督兼選手みたいな)として、社長自ら先陣を切って現場に出たり外回りをする企業も多く、その場合は現場出身とか営業出身とかは関係なく、組織を統率するリーダーシップには、意外と日本的な「背中で見せる」やり方が有効なのかもしれません。

-

-

インドネシアの組織で必要なリーダーシップとは

ジャカルタがPSBB(大規模社会制限)緩和による移行期間を中止し再強化を行うことに対する評価が分かれていますが、物事は見よう考えようによって評価が変わるものであり、異なる評価を正しいと認めた上で、全員が共通の目的に進むよう導くのがリーダーシップです。

続きを見る

年配者が若者と対等に戦うには本格派から技巧派への転向が必要

一般的に新しいことを始めようとする時に情熱や度胸で行動するより先に言い訳を考え出すのが年配者であり、年配者が若者と対等に戦うためには本格派から技巧派への転向が必要で、情熱と度胸というスピードで勝負できなくても、広く浅い経験と知識をフル活用して仕事をする中で、時折混ぜる自分の得意分野があれば、例えそれが大したものでなくても十分戦える必殺技として機能するわけです。

-

-

本格派から技巧派への転向という年配者が若者と対等に戦う戦術

若い頃直球勝負の本格派のピッチャーも、ベテランになり筋力が落ちると緩急で勝負する技巧派に転向するように、ビジネスの世界でも情熱や度胸で若者に負ける年配者は、経験に基づく知識を体系化し勝ちパターンに持っていく技で勝負するしかないと思います。

続きを見る

インドネシアのIT業界の動向

設備投資によるコストメリットは、出来高や歩留などの数量を根拠に定量的に説明することができますが、システム投資の場合は数値データを根拠に説明するのは難しいのです。

しかし業務効率が向上し作業時間が短縮され、単位時間あたりのコストである賃率が下がれば、定量的にコスト削減を説明できます。

【業務システムの導入のメリット】

- 現場の業務効率の向上によるコスト削減

- 現場の情報の見える化・共有化・体系化による有効活用。

リーマンショック明けの2010年以降、インドネシアにもいくつかの日系Sierが進出しては撤退を繰り返してきましたが、その理由はインドネシア現法のIT投資が消極的でSIマーケットの規模自体が小さかったこと、現地での人材確保の難しさ、人件費など固定費の上昇などにより技術を有する駐在員を維持することが出来なくなったからなどが考えられます。

-

-

メーキングインドネシア4.0の追い風に乗るシステムインテグレーション業界

設備投資によるコストメリットは、出来高や歩留などの数量を根拠に定量的に説明することができますが、システム投資の場合は数値データを根拠に評価するのは難しいと言われます。メーキングインドネシア4.0の後押しでインドネシアのSI業界に活気が戻ることを期待しています。

続きを見る

コロナ禍以降の会計業務のシステム化

会計システムがクラウド化されやすい理由として、会計業務自体が会社ごとに大きな差はなく標準化しやすいことはもちろんですが、その本質は最大公約数的に標準化されたシステムを使った場合でも業務効率が十分最適化し易いことに尽きると思います。

インドネシアでもクラウド会計システムの性能向上と低価格化が著しくて、コロナ禍を経て業務のリモート化が益々進むことが予想され、会計業務のシステム化はIT会社ではなく、会計事務所が記帳代行サービスや税務コンサルとセットで行うのが主流になるはず。

-

-

ポストコロナ禍のインドネシアでの会計システムの在り方

インドネシアでもクラウド会計システムの性能向上と低価格化が著しくて、ポストコロナ禍は益々業務のリモート化が進むことが予想され、会計業務のシステム化はIT会社ではなく、会計事務所が記帳代行サービスや税務コンサルとセットで行うのが主流になると考えられます。

続きを見る

ビジネスにおけるバックワード志向とフォワード志向

日本は田植えの後、草取り、病害除去とかきちんとやらないと冬が越せないので稲刈りを基準に後引きで年間計画を立てるが、インドネシアは三毛作できるので失敗してもやり直しがきくので今を基準に刹那的に楽しむ。同じ農耕民族でも四季の有無が性格に影響したのかもしれません。

インドネシアのように法や規制が頻繁に変わり、資本の力で後発のライバルが市場でシェアを伸ばし、パワーバランスが一瞬で崩れるビジネス環境では、全体像としての戦略はバックワード志向で考えても、先の展開が見えない状況での戦術はフォワード志向で立てざるを得ない。

-

-

ビジネス環境が流動的なインドネシアで立てる戦略と戦術の方向性

インドネシアのように法や規制が頻繁に変わり、資本の力で後発のライバルが市場でシェアを伸ばし、パワーバランスが一瞬で崩れるビジネス環境では、全体像としての戦略はバックワード志向で考えても、先の展開が見えない状況での戦術はフォワード志向で立てざるを得ない。

続きを見る

非対面取引時代のリード獲得を目的としたWEBサイト

WordPressはGPL(General Public License 一般公衆ライセンス)という自由な配布を前提とした理念に基づいて開発されたオープンソースのフリーウェアで、「修正したソースとその派生物は、元のライセンスと同じ条件で配布しなければならない」というコピーライトならぬコピーレフトの概念を採用しています。

WEBサイトは構築してからが始まりと言われますが、効果的な運用方法は時代と共に移り変わり、コツを掴んだと思った矢先に違和感を感じるようになるので、一生トライ&エラーの繰り返しとなり、企業サイトを世の中の動きに合わせようとするとリニューアルは不可避です。

新しい情報と断片的な頭の中の記憶が繋がり、広い視野からインドネシアを見ることができるようになるということであり、例えば時事ネタでも自分の実体験をもとに「今こんな事象が発生しているが、これは自分が過去に体験したあれと同じパターンだな」という情報と記憶の紐づけ作業によって、事象の背景が見えるようになることを目的としています。

-

-

インドネシアに関する事象の背景を知るための情報と記憶を繋げる作業

当ブログは「私に近い立場の人≒インドネシアに関係して仕事をする人」を思い浮かべながら書いてきたつもりでおりますが、外部から入ってくる断片的な情報と実体験に基づく記憶が紐づけられた結果として、事象のコンテキスト(背景)が見えるようになるのが理想です。

続きを見る

インドネシアのオンラインでの観葉植物ビジネス

西ジャワのBogorやLembang、東ジャワのMalangは植物の一大栽培供給地として有名ですが、スマトラやカリマンタンの地方の村にも、市場での流通量の少ない品質の高い植物の栽培が行われており、これらの地方零細栽培事業主の商品は、都市部の主婦層を中心とした観葉植物愛好家のニーズにマッチしているため、観葉植物ビジネスはEC市場の潜在的拡大分野と言えるかと思います。

観葉植物ビジネスは新商品の開発が比較的しやすく、椰子の実の盆栽のように低コストの材料で自然の造形を生かした美しさを引き出すことで、価値を創造するという、学歴や資本力よりも職人的センスが問われ、加えて植物が空気中の化学物質を吸収し酸素を排出するというエコに訴えやすいというメリットもあります。 インドネシアでのオンラインでの観葉植物販売ビジネスの可能性 コロナ禍で自宅で過ごす時間が増えたインドネシア人の間で観葉植物栽培がブームになっています。インドネシア政府は地方のインフラ整備と情報リテラシー教育による潜在的EC登録事業者の掘り起こしを行っており、地方の栽培業者がECを利用した販路拡大を行っています。 続きを見る

インドネシアの資源循環ビジネス

可燃ごみについて食卓から出る生ごみ(有機ごみ)を積極的に再利用する資源循環の取り組みが実施されており、ごみの再利用にとどまらず新商品の開発や新ビジネスの立ち上げ支援により、住民の生活基盤の確立を目指し、次世代の子供達に引き継いでいくというエコシステムを見据えて取り組まれているのが特徴です。

生産性を高めるために必要不可欠な化学肥料の多用によって、土壌有機物含有量が減少し、土壌構造の損傷や環境汚染の原因となることからも、土壌肥沃度を維持向上させるための有機肥料が注目されており、身近にある有機ごみを原料としてコンポスターを設置し微生物や菌の分解作業を利用したのが家庭微生物有機肥料(MOL=Mikroorganisme Lokal)です。

-

-

インドネシアの資源循環の取り組みから生まれたビジネスエコシステム

インドネシアでは食卓から出る生ごみを再利用する資源循環の取り組みが行われており、新商品の開発や新ビジネスの立ち上げ支援により、住民の生活基盤の確立を目指し、次世代の子供達に引き継いでいくというエコシステムを見据えて取り組まれているのが特徴です

続きを見る

インドネシアのフィンテック

フィンテック(FinTech)とはファイナンス(Finance)とテクノロジー(Technology)を併せた造語で金融ITや金融テクノロジーの意味になりますが、代表的なものとして先のGO-PAYやTokoCashのようなモバイル決済サービスがあり、専用読み取り端末が必要なクレカ決済とは異なり、4Gの電波を通じて決済が出来ることが特徴です。

ただしインドネシアの金融サービスの場合、技術の問題以前に貸し倒れのリスクが高く、地元の大手銀行でもプレマン(チンピラ)による追い込みは厳しいようで、ましてや非道になれない日系銀行やフィンテックによる回収は簡単ではなさそうだと想像します。

-

-

インドネシアから日本への送金で便利なWISE(ワイズ)

FinTechとはファイナンス(Finance)とテクノロジー(Technology)を併せた造語で金融ITや金融テクノロジーの意味であり、4G電波を通したモバイル決済サービスや、クラウドベースの会計システム、仮想通貨による銀行間決済などが該当します。

続きを見る

インドネシアの暗号通貨

フィンテックのうち最も大きなイノベーションとなりうるのが仮想通貨ですが、インドネシア政府はビットコインやアルトコインによる直接決済を禁止しているため、投資を目的とした金融商品としての取引のみに限定されています。

日本では仮想通貨売買で生じる利益は雑所得とみなされ、総合課税対象に含まれるため最大で所得税率50%がかかる可能性がありますが、インドネシアの場合には分離課税に含まれるキャピタルゲイン税としてのPPh4(2)と、間接税(納税義務者と負担者が異なる)としての付加価値税PPNが課されます。 インドネシアでは決済が制限されている暗号通貨(仮想通貨)の現状 インドネシアの場合、ビットコインは決済手段と注目されているというより、アルトコインと交換しながらビットコインで利益確定するための金融商品として意味合いが強いと思います。 続きを見る

ジャカルタのビットコインATM

2017年時点、ビットコインの価格がまだ4,000~6,000ドルくらいの頃、北ジャカルタのコタにあるハードウェア専門店が集まるLTC-Glodok(Lindeteves Trade Center)に、インドネシア国内に3台あるビットコインATMのうち、ジャカルタにある唯一の1台(他の2台はバリ島)がありました。

ビットコインATMは銀行のATMとは違い、ルピア紙幣を充填するのは運営会社になるのですが、この店の場合はこのATMの所有者であるオーナーが紙幣の補充をしており、言い方を変えるとこのオーナーはビットコイン(BTC)というモノをお客に対してルピア建て(IDR)で販売する際の手数料ビジネス(両替屋みたいなもの)をやっていることになります。 ジャカルタで発見したビットコインATM ジャカルタにあるビットコインATMのオーナーは、ビットコイン(BTC)という現物を、お客に対してルピア建て(IDR)で販売する際の手数料ビジネスを行っていることにあります。 続きを見る

インドネシアでのRPAビジネス

RPAは定型業務の自動化を得意とするツールであり、最初に業務要件をすべてツールに覚えさせる必要があるため、要件の洗い出しや業務フローの作成という要件定義が必要です。

システム開発を行うためのプログラミング言語のコードは、変数、値(リテラル)、式、制御文の4つから構成され、制御文は順次処理、分岐処理(if, selectなど)、繰り返し処理(for, whileなど)の3種類であり、これらを駆使して処理手順を定型化することでアルゴリズムが出来上がりますが、RPAは「アクティビティ」という処理(システムの振る舞い)のかたまりをフローチャートに配置することでアルゴリズムを実装できます。

近年では、定型業務を得意とするRPAに、学習したデータを元に生成AIが適切な指示を出すことで、これまで以上の業務の自動化と効率化が実現しています。 インドネシアでのIT企業主導によるRPAビジネスの可能性 バックオフィスに自動化ツールをいれる際に要件をとりまとめて業務プロセスを標準化する作業は、システムというより顧客側の調整に依存する部分が大きく、IT企業側だけでは立ち行かなくなり「やはりインドネシアには早すぎた」と結論付けられるのは不幸です。 続きを見る

イノベーター理論

イノベーター理論とは技術革新(イノベーション)がいかにして大衆に普及していくかを、商品購入の態度から新商品購入の早い順に五つに分類したもので、最新技術を積極的に取り入れる「新しいもの好き」のイノベーターから、スマホやタブレットなどのデジタルガジェットを積極的に情報収集ツールとして使うアーリーアダプター層までの16%に如何に情報を波及させるかがポイントになります。

ジャカルタに乱立気味の日本食レストランのほとんどが日本人客よりもインドネシア人を主ターゲットにしていますが、必ずしも美味い店が流行るというわけではなく、日本食に対する理解が深く日本食レストラン情報の敏感なイノベーターとアーリーアダプター該当するインドネシア人の客層をつかむことが、84%のアーリーマジョリティ以降の潜在的客層との間の大きな溝(キャズム)越えになると思います。

現実のオフラインの世界でキャズムを越えるためにオンラインのWEBマーケティングがどれだけ有効か、という点ですが、ネット上、特にソーシャルメディア上でのバズり具合の現実の評判への影響度は、飲食店の評判という点では日本もインドネシアも同じですが、政治への影響力はインドネシアのほうが圧倒的に大きいと思います。

それは若い有権者の政治への関心が日本よりもインドネシアのほうが圧倒的に高いうえに、全人口に占める若年労働人口の比率が圧倒的に高いからであり、2億4千万人という世界第4位の人口を持つインドネシアは、人口構造も綺麗なピラミッド型で、2030年頃まで人口ボーナス(15~64歳の生産年齢人口が、0~14歳と65歳以上の従属人口の2倍以上ある状態)が続くと言われています。

-

-

インドネシアにおけるソーシャルメディアの政治への影響力

新商品を積極的に取り入れるイノベーター、流行に敏感で情報収集力の高いアーリーアダプター、この上位2層を合わせた16%に追従するのがアーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードと呼ばれます。

続きを見る

インドネシア国内企業のビジネス戦略

インドネシアの電子マネーによるEC決済事情

インドネシアの電子マネーはチップベースの非接触ICカード型とサーバーベースのスマホアプリ型がありますが、銀行口座を持っていない人も多いインドネシアではモバイルアプリやコンビニでトップアップできるため広く普及しています。

日本のPayPayのような電子マネーは、これまで現金やクレジットカードで決済していたものを電子決済に置き換えるという「オープンプラットフォーム」としての決済手段として浸透していますが、インドネシアのスマホアプリ型電子マネーは、GoFoodやGrabFood、Shopeeなど「アプリケーションプラットフォーム」での決済手段として成長してきたという特殊な歴史があります。

道端にたむろして客待ちするバイクタクシーのオジェック(Ojek)の場合は、ドライバーに当たり外れがあり運賃交渉が煩わしい、ブルーバードタクシーは料金が高い上に夕方の帰宅ラッシュ時にはなかなか捕まりづらいという欠点がありましたので、安心してGoJek社に登録済のドライバーをスマホアプリからオーダー出来て、お釣りの心配も不要で、加えて超格安でドアトゥドアで乗せてくれるGoJekは、利用者にとっての移動手段の革命的サービスとなりました。

露店の屋台や中小零細業者にとってのスマホ決済の利点は、決済時間の短縮による作業の効率化、お釣りを用意しなくて済むこと、取引履歴が自動的に記録されることにより帳簿管理できること、売上を貯金するために銀行に行かずに済むなどであり、GoPayは中小零細自営業者への出張説明会を頻繁に実施し、インドネシア全土にマイクロビジネスパートナーを増やそうとしています。

GoJekは2020年6月初めにFacebookやPayPalから資金調達をした直後であり、GoLifeだけでなくフードコートサービスのGoFood Festival併せて閉鎖され、ライバルであるGrabも同様に非中核事業で5%(360人)削減しており、インドネシアのオンラインアプリビジネス事業体は、コロナ禍を生き残るために輸送、食料配達、電子マネーという中核事業に注力する選択と集中戦略に入るようです。

欧米では外から料理を注文するよりも、家庭で料理をする傾向がありますが、インドネシアを含む東南アジアでは、若い世代を中心に外から注文することに抵抗がないため、利便性重視のオンデマンドベースのサービスがさらに成長していく可能性が高いと思います。

-

-

インドネシアの電子マネーによるEC決済事情

中小零細業者にとってスマホ決済の利点は、決済時間の短縮、お釣りが不要、取引履歴が自動的に記録されることにより帳簿管理できること、売上を貯金するために銀行に行かずに済むことであり、GoPayはインドネシア全土にマイクロビジネスパートナーを増やそうとしています。

続きを見る

インドネシアの配車アプリが実現させた業務効率向上と富の再配分

2010年10月にNadiem Makarimによって設立されたスタートアップ企業は、当初はバイクタクシーの配車アプリとしてスタートしたが、食料運搬やバイク便、電子決済の分野でインドネシア全土に拡大し、今ではインドネシア最大のスタートアップ成功企業となっています。

一般的にマクロ経済的な富の再分配とは、税制改革や社会保障制度、公共事業など、行政の主導の下に実施されますが、GO-JEKという民間事業が雇用機会を創出し、富の再配分(所得再分配)までも実現しようとしています。

かつてそこらじゅうで暇していたオジェック(バイタク)をオンラインで繋ぎ、時間とコストばかりかかって生産性の低い移動や配送という作業を、スマホの操作だけで彼らに外注してしまうことで業務効率の向上と富の再配分をいっぺんに実現してしまいました。 インドネシアの配車アプリGoJekが実現させた生産性向上・雇用機会の創出・富の再配分 GO-JEKやGrabなどオンラインアプリベースの配車ビジネスは、従来のオジェックのイメージをクリーンに刷新しただけでなく、買い物代行や出張マッサージ、クリーニングサービスなど、サービスの多様化による雇用を生み出すことで富の再配分を実現しました。 続きを見る

2018年に東南アジアビジネスから撤退したUber

Taxi Conventional(従来型のタクシー)に対してTransportasi berbasis aplikasi online(オンライン配車アプリ)と呼ばれますが、大きく分けて納税と許認可という2つの問題がありました。

これはFacebookやTwitterなどの広告決済でも同じことが言えると思いますが、オンラインのクレジットカード決済の場合、アメリカのサーバーを通して行なわれてしまうと、インドネシア側でどれだけ売上計上されたかが把握しにくいという問題が根本にあります。

しかし2020年から、海外の大手デジタルサービス会社が強制徴収事業者WAPU(Wajib Pungut)に指定され、付加価値税PPNの納税義務が発生し、海外からの越境ECについてもオンラインマーケットプレイス側がVAT徴収役(pemungut PPN)として国税に直接納税することになりました。

-

-

インドネシアにおける海外資本サービス会社の納税と許認可の問題

Uberの支払決済もそうですが、FacebookやTwitterの広告決済などの、オンラインのクレジットカード決済の場合、アメリカのサーバーを通して行なわれてしまうと、インドネシア側でどれだけ売上計上されたかが把握しにくいという問題が根本にあります。

続きを見る

テレコムグループによるインドネシアの生活様式を変革するビジネスエコシステム

Telkomはインドネシア最大の通信会社で、在住日本人のスマホの多くはインドネシア最大手の携帯通信キャリアである系列会社のTelkomselを使用しているであろうことは容易に想像できますが、歴史を遡ればオランダ植民地時代の1856年に設立された世界的にも最古参に属する通信会社で、日本でいえばNTTに該当します。

本業である通信事業以外にコンテンツ配信やエンターテイメントなどのデジタルビジネスを強化しており、Telkomselの収益の70%は通信以外のデジタルサービスによるものであり、固定ブロードバンド事業のIndiHomeもシェアを伸ばしており、我が家のインターネットとテレビもIndihomeです。

-

-

テレコムグループによるインドネシアの生活様式を変革するビジネスエコシステム

テレコムのビジネスエコシステムとは、社会の課題に対してグループ企業全体として取り組み、テレコムが保有する既存のオンライン接続基盤を生かしながら、デジタル技術を駆使して新しいビジネスプラットフォームを構築していくことです。

続きを見る

インドネシアの中小零細業者向けSaaSサービス

販売や決済、デリバリーなどのB2CおよびD2Cフロントオフィス業務自動化プラットフォームの中心的存在であるGotoグループに対して、B2Bの分野では会計、販購買、在庫、人事給与、税務などバックオフィス業務をカバーするMekariグループの存在感が増しています。

弊社のお客様は製造業中心ですが、繰り返し生産を前提としたマスプロダクション工場の在庫管理では、1つの製品を製造するために同じ材料を何度も入荷し、生産数量に必要な材料の所要量を計算する必要があるため、製品と原材料の紐付きが定義できるように事前に品目マスタを整理する必要があり、これがリテール・飲食業種向けの在庫管理システムとの設計思想の違いとなってUI/UXに表れます。

jurnalの在庫管理が仕入値・平均価格・直近の仕入価格・売値などの金額を軸とした小売店業務に最適化された設計になっているのに対して、majooの場合はカフェやレストランの食材の在庫管理を意識して、期首在庫・入庫・出庫・期末在庫というモノの移動(Mutation)を意識した受払表形式になっています。 インドネシアのSaaSサービスjurnalとmajooの設計思想の違い インドネシアの中小零細事業者向けSaaSサービスのjurnalとmajooの在庫管理機能の違いは、小売業向けか飲食業向けかの違いと言えます。また製造業向けシステムとは品目マスタに対する考え方が異なり、この違いが設計の違いとなってUI/UXに反映されます。 続きを見る

J.COドーナッツのブランド戦略

一目で判別できる特徴的なオレンジのロゴにより認知度を高める徹底的なブランド戦略は、緑の人魚のロゴで世界中に認知度を高めたスターバックスの戦略そのものです。

もともと庶民が道端の屋台にたむろって話し込むのは、インドネシアだけでなく東南アジア全般の文化でしたが、都会に住むアッパーミドル層の若者が集まれる場所、オフィスワーカーが立ち寄ってノートPCを開いて仕事をしたり、客との待ち合わせして商談できるようなサードプレイスとしての場所として、コーヒーを飲みながらドーナッツが食べられるチェーン店型の安定した品質の空間を提供したのがJ.COであり、新しいドーナッツ店というよりも新しいライフスタイルの提案だったわけです。

-

-

スターバックスを模倣したインドネシアのJ.COドーナッツのブランド戦略

インドネシアのJ.COドーナッツは、庶民が道端の屋台にたむろって話し込む東南アジア全般の文化に適合しながらも、スターバックスが提唱した都会のアッパーミドル層にとってのサードプレイスという概念を模倣したブランド戦略により、急成長を遂げました。

続きを見る

和食を徹底的にローカライズしたHokBenのブランド戦略

「ドラえもん」や「心の友(五輪真弓の歌)」とともに、日本文化のエバンジェリスト的役割を果たしてきたHoka Hoka Bentoですが、名前が長すぎるという消費者からのアドバイスによって2013年にHokBenという短縮形に改名しました。

優れたハラル企業として認証されていることで、主要顧客であるイスラム教徒にも安心、辛い物好きのシニアの舌に合わせた化学調味料(vetsin)を使わない料理、おまけ付きの子供向けキッズ弁当の充実、日本の渋いお茶が苦手な人用にフルーツ味のシロップ入りお茶を提供するなど、徹底的にインドネシアに合わせた「和食」(もはや和食とは言えないかもしれませんが)を提供するのがHokBenのローカライズ戦略です。 和食のローカライズを極めるインドネシアのHokBenのブランド戦略 日本の「ほかほか弁当」の名前と技術支援の下で生まれたHoka Hoka Bentoは、独自メニューの開発やローカライズ戦略により、インドネシア中に知名度を広げた後、消費者からのアドバイスに基づくブランド戦略としてHokBenに改名しました。 続きを見る

コロナ禍で変わるマクドナルドのビジネス戦略

一日の大半を学校や職場というセカンドプレイス(ファーストプレイスは自宅)で過ごすミレニアル世代やZ世代が、出勤前や昼休み、帰宅前の限られた時間に、限られた予算の範囲で集まって時間を潰すサードプレイスとして都合のよいロケーションにマクドナルドは立地しており、授業時間や勤務時間が始まった後のアイドルタイムには、プレイグラウンドとおまけ付きのハッピーミールで子供連れの主婦層の顧客ロイヤルティを獲得した結果、小学生低学年くらいまでの子供達はマクドナルドで誕生会を開いてもらうのが夢だと語るくらいです。

しかし2020年から2021年にかけて、コロナ禍で店内飲食客が制限されるようになると、これまでの店内飲食を前提としたビジネスモデルからオンラインでの注文、WOS(Web Order System)を中心にしたビジネスモデルへ転換しようとしています。

-

-

オンライン注文重視へ転換するインドネシアのマクドナルド

インドネシアの生活様式に合わせたブランド戦略をとってきたマクドナルドは、2020年に新型コロナウィルス感染拡大に伴うPSBB(大規模社会制限)施行による外食制限の影響を受け、店舗への購買力吸引重視からオンライン注文重視というビジネスモデルの転換を迫られています。

続きを見る

ドリンク系ローカルスタートアップが展開する健康志向戦略

2020年3月2日にインドネシアで新型コロナウィルス陽性患者が初めて確認される前までは、中国や韓国、日本の感染拡大のニュースを見ながら、圧倒的に人口が多いにもかかわらずインドとインドネシアだけに陽性患者が出ていないのは、インドカレーとインドネシア料理の共通点であるウコン(Kunyit)が、インド人とインドネシア人の体の中で抗ウィルス効果を発揮しているのではないかという希望的観測がSNS上で漂っていました。

日本でも二日酔いの後飲むと肝臓に優しいと言われるウコンは、カレーの黄色の原料であるターメリック(Turmeric)の和名であり、ターメリックという英語の発音とよく似た同じショウガ科のトゥムラワック(Temulawak)というインドネシアやマレー半島原産の原料がありますが、こちらはれっきとしたジャワ語であり、ウコンと同じく肝機能の改善に効果があるとされているため、インドネシアでは肝炎(Hepatitis)患者は必ず摂取しろと言われる定番の原料です。

インドネシアの代表的なドリンク系ローカルスタートアップであるFORE、Kopi Kenangan、Janji Jiwaの3社は、コロナ禍でイートイン型カフェが軒並み売上減に苦しむ中でも、持ち運び易さ、飲み易さ、インスタ映えするカップのデザインなどにこだわり、キオスク型の小スペース多店舗展開をしており、飲みもの自体の味というよりも友達で集まってワイワイお喋りしながら飲むことを想定したUX(ユーザーエクスペリエンス)が成功の要因ではないかと考えています。

-

-

インドネシアスタートアップによる伝統生薬ジャムウによる健康志向戦略

新型コロナウィルスの感染を防ぐために体の免疫力を高めることの重要性が世間で注目されると、ローカルドリンク系スタートアップではウコンやトゥムラワック、クンチュールなどを使った伝統医薬飲料ジャムウをアレンジしたドリンクを提供しています。

続きを見る

インドネシアのIT事情と日系製造業のシステム化の現状【2011年3月新興国セミナー@東京】

2011年に生産スケジューラAsprovaのアジア各国代理店が東京に結集し、盛大に開催された新興国セミナーでの登壇内容ですが、当時のインドネシアの日系企業の、IT導入状況やネット環境を現在と比較すると、インフラ環境やハードウェアなどの箱ものは、国家の経済成長に合わせて格段に進歩しているものの、組織運営やコミュニケーションなどのソフトスキルに関する悩みは、現在とさほど変わっていません。

私がインドネシアに初めて来た1997年、日本とインドネシアのGDPの差は30倍ほどありましたが、このセミナー当時の2011年は10倍ほどまでに縮まり、2024年の差は3倍程度にまで接近しています。

インドネシアの日系企業は全体で2000社前後と言われ、そのうち製造業は800社ほどで、主に二輪四輪メーカーとその部品産業の比率が高く、IT投資も自動車の販売台数に大きく影響されます。インドネシアの自動車販売台数は、2013年の122万台をピークに下降気味であり、コロナ禍の2020年には60万台まで落ち込みましたが、その後回復して2023年に100万台まで戻したものの、2024年には再び86万台に落ち込みました。 インドネシアのIT事情と日系製造業のシステム化の現状【2011年3月新興国セミナー@東京】 2011年3月に東京で「インドネシアのIT事情と日系製造業のシステム化の現状」についてセミナー登壇させていただいた内容ですが。2020年12月現在の状況と比べて相当遅れていることからしても、過去10年でインターネット環境やIT市場が急速に発展したことが伺えます。 続きを見る