インドネシアに多い二輪四輪部品メーカー様などのマスプロダクション型の工場には製造工程が複数あり、各工程ごとに加工費を求め、累加法で製品に集計するやり方を総合原価計算といい、この場合労務費や製造間接費は月末に会計側で計上された金額を棚卸資産に振り替えて配賦していくことになります。

一方で一品一様の個別受注生産の工場では受注番号やプロジェクト番号ごとに原価を集計していく個別原価計算が採用され、この場合労務費や製造間接費は事前に決められた賃率や配賦率に工数を掛けることで計上することになります。

インドネシアの製造業の生産設備の稼働率は変化しており、稼働率が低下すると人件費、設備費などの固定費の配賦金額が出来高の少ない製品の原価に大きく載って原価が上昇してしまいますので、製造計画・実績の変動を反映した原価計算と、利益が計算できる仕組みが必要になり、そのためにはIoTを用いた精度の高い実績データ収集や、実態に即した配賦ルールが設定できる仕組みが必要になります。

そして根本的な問題としてどんなに細かく原価を把握しても利益は増えないわけで、具体的に収益改善に繋げるためには原価差異の分析や経営判断のための予実分析が必要となり、そのためには部門ごとの目標設定と月次ウォッチや、収益改善に最も効果のあるターゲットが見える仕組み作りが必要です。

当ブログではインドネシアの製造業様で原価管理業務のシステム化の必要性を感じているものの、具体的に何から手を付けたらいいのか分からないという方にとって、インドネシアに合った製造業システムとは何かをイメージするための一助となるような原価管理システムについての記事を書いています。

生産管理システムが採用する原価計算方法の違い

インドネシアでよく導入されるMicrosoft DynamicsやSage Accpacなどの生産管理パッケージは継続記録法で在庫の受払の都度リアルタイムに原価計算と会計仕訳を行う実績原価計算を採用しており、材料仕入、材料投入(材料費発生)、製造(材料費を製品に振替)、出荷(売上計上)、売上原価化(製品を売上原価に振替)という一連の受払の仕訳を生成するので、月初在庫残高と月末在庫残高の売上原価への振替仕訳は発生しません。

三分法のシステムでは会計月締処理の終了後にバッチで実行される実際原価計算、翌期の製品生産予定と固定費予算を元に、管理会計の一環として実行される標準原価計算を採用しています。

-

-

生産管理システムが採用する原価計算方法の違い

受払の都度仕訳が発生し会計と在庫管理の棚卸資産評価額が同期する継続記録法を採用するシステムと、月初在庫と当月発生費用から月末在庫の差し引きで製造原価を算出する三分法(棚卸計算法)を採用するシステムの原価計算方法の違いについて変動費と固定費に分けて説明します。

続きを見る

前工程費に自工程費を積み上げて製造原価を求める累加法

製造工程が複数ある場合には、各工程ごとに工程費を求めますが、製品に集計する方法には累加法と非累加法があります。

- 累加法(Rolling costing)

各工程の完成品は前工程費と当工程費を背負って次工程へ振替えられていくこととなる。(俗に言う「ころがし計算」=Rolling Costing) - 非累加法

前工程費を含めずに各工程費を計算し、それらを直接合計して製品原価を求める方法

市場の変化に合わせて調整していく生産数量に対して、毎月の固定費は一定であるため、実際の生産数量をベースに製造原価を計算していては近視眼的な原価管理しか出来なくなるため、年間を通して平準化した標準原価を来期の予算作成前に決定して、販売計画や調達計画を立てます。

この年間通して変わらない標準原価に対して、各月の製造原価がどれだけ上振れ下振れしたかを表すのが原価差異であり、材料の購入価格・購入数量・操業時間など要因ごとに差異を細分化するのが原価差異分析です。

原価差異とは、基準値である標準原価に対して当月の製造原価がどれくらい乖離したかを表すものであり、当然ながら月初に積みあがっていた在庫にはこの原価差異の責任はないわけですが、出荷時には在庫分も当月製造分も一緒くたにまとめられて総平均で評価されることで、最終的には売上原価単価として連帯責任を負わされます。

製造原価算出時に存在する総平均単価は仕掛品総平均単価であり、製品の総平均単価とは「月初製品在庫+当月製品製造原価」を元に計算されるものであり、製造原価の後に算出される売上原価単価が該当します。

-

-

前工程費に自工程費を積み上げて製造原価を求める累加法

月初在庫があっても当月投入実績がない品目は、B/S上資産として計上されたままで、当月製造原価として費用化しません。投入済み未出来高(工程内在庫)は存在しない前提で言えば、実際原価計算の本質は総平均単価の費目別積上げによる投入品目の製造原価の計算と、自工程加工費の品目配賦です。

続きを見る

実際原価計算と標準原価計算の差異分析

実際原価も標準原価も、賃率(配賦率)と工数(能率)という概念で固定費を変動費と同じように扱うことで差異分析することができます。

- 直接材料費(モノ)=単価x数量(製品1個あたり何KG)

- 直接労務費(ヒト)=賃率(1分あたりの金額)x能率(製品1個あたり工数)

- 製造間接費(機械)=配賦率(1分あたりの金額)x稼働率(製品1個あたり何分)←作業時間配賦

- 製造間接費(共通機械)=配賦率(製品1個あたりの金額)←製造数量配賦

製品の実際原価と標準原価の差異分析

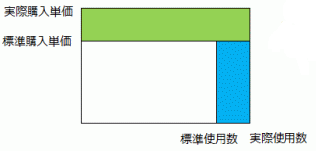

■直接材料費の価格差異=(実際材料単価-標準材料単価)x実際使用数

■直接材料費の数量差異=(実際使用数-標準使用数)x標準材料単価

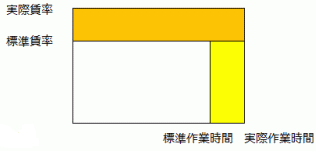

■直接労務費の賃率差異=(実際賃率-標準賃率)x実際工数

実際賃率=実際直接労務費÷実績作業時間

■直接労務費の作業時間差異=(実際工数-標準工数)x標準賃率

■製造間接費の差異

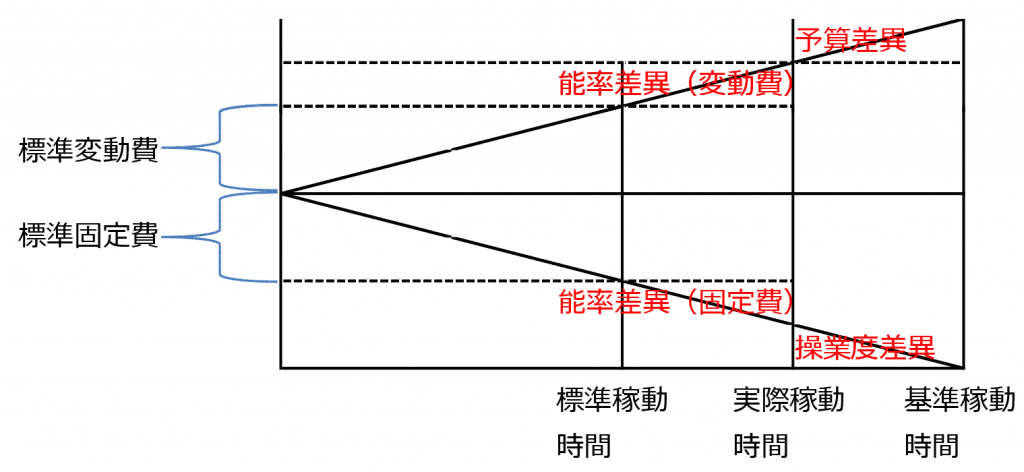

シュラッター図上で、標準稼働時間(目標)、実際稼動時間、基準稼動時間(計画)を元に、固定費も変動費と同様に配賦率x稼働時間と考え、この枠組みの中で実績製造間接費が発生する。

配賦率x標準稼動時間=標準変動費と標準固定費

配賦率x実際稼動時間=実際変動費と実際固定費

配賦率x基準稼動時間=基準変動費と基準固定費

- 能率差異(XYグラフ上の差異)

能率差異(変動費部分)=実際変動費-標準変動費

能率差異(固定費部分)=実際固定費-標準固定費 - 予算差異

実績変動費-実際変動費(実際稼動時間に基づく理論値)であり、材料費や賃率(変動費配賦率)上昇により、実績製造間接費が実際製造間接費(配賦率x実際稼働時間)をオーバーした分。

- 操業度差異(XYグラフ上の差異)

基準固定費-実際固定費であり、基準稼動時間(フル稼働)と実際稼動時間の差による損失分

-

-

実際原価計算と標準原価計算の差異分析

標準原価計算では変動費である直接材料費(モノ)だけでなく、直接労務費(人)や製造間接費(機械)も固定費ではなく変動費のように扱います。そして材料費は価格差異と数量差異、労務費は賃率差異と作業時間差異、間接費は能率差異、操業度差異、予算差異に分析されます。

続きを見る

原価管理システムの生産実績ベースと投入実績ベースの発生費用

非累加法は生産数量ベースの当月発生費用、累加法は投入数量ベースの当月発生費用と言えます。

前工程の生産実績ベースの発生費用が自工程の投入数量ベースの発生費用となるので、材料発生費用が仕掛品への投入数量ベースの発生費用となり、仕掛品の生産数量ベースの発生費用が製品への投入数量ベースの発生費用となります。

共通材全体の発生材料費は三分法によって月初材料在庫と当月材料購入金額と月末材料在庫から差し引きで計算できますが、品目別の発生材料費用はどの製品に何キロ使用されたか把握できない限り三分法では計算できないので、投入実績の親子関係から計算します。

-

-

原価管理システムの生産実績ベースと投入実績ベースの発生費用

材料入荷があっても投入されなければ当月発生費用も0という意味で、当月発生費用は「当月投入した材料の原価=投入ベースの発生費用」と言えます。製造がなければ製造原価も0という意味で、製造原価は「当月製造出来高があるものの原価=生産実績ベースの当月発生費用」と言えます。売上がなければ売上原価も0という意味で、売上原価は「当月売れたものの原価=出荷実績ベースの当月発生費用」と言えます。

続きを見る

インドネシアで生産実績が月をまたぐ場合と生産のない月の固定費の扱い

材料は購入した時点ではなく投入した時点ではじめて発生費用化し、製品の生産実績が上がるまでは仕掛品在庫として滞留し、生産実績が上がった時点で製造原価化し、出荷した時点で売上原価化します。

投入実績と生産実績が月またぎする場合は当月の月末仕掛品に必ず発生費用が滞留し、翌月末になってもまだ生産実績が上がっていなければ発生費用なしで仕掛品が滞留します。

製造原価は当月製造出来高があるものの原価=生産実績ベースの当月発生費用なので、製造が0なら製造原価も0になります。同じく売上原価は当月売れたものの原価=出荷実績ベースの当月発生費用なので、売上0なら売上原価も0になります。

生産があろうとなかろうと機械の減価償却費は発生するので、本来そのうちの当月の製品になった分が当月製造原価になるはずが、生産がない月に製造原価があるという矛盾が発生します。税務上は毎月減価償却費を計上させる必要がある以上は、販売管理費または仕掛品に振替えることになります。

-

-

インドネシアで生産実績が月をまたぐ場合と生産のない月の固定費の扱い

投入実績ベースの発生費用が直接材料費、製造数量ベースの発生費用が製造原価、出荷ベースの発生費用が売上原価であり、投入実績と生産実績が月またぎする場合は当月分の投入実績は月末仕掛品として滞留し、翌月末に生産実績が上がっていなければ発生費用なしで仕掛品が滞留します。

続きを見る

標準原価計算と実際原価計算を同じ仕組みとして理解する方法

配賦率とは「作業時間や生産数量の価値」に偏りのない品目をまとめる単位(工程・ライン・製品グループ)に費用を集計して、作業時間合計で割り直して賃率(1分あたりいくら)または製造数量合計で割りなおして配賦率(1個あたりいくら)を計算します。

標準原価計算では製品の予定生産数(販売数)を元にした数量展開計算(必要数)によって、仕掛品の予定生産数量と材料の予定購入数量を算出し、製品1個あたりの直接材料費を算出します。

また時間展開計算(必要数x能率)によって予定直接作業時間を算出し、共用設備の減価償却費等をコストセンターに按分するための一次配賦比率を計算します。

コストセンターに集約された直接労務費や製造間接費の予算を、生産数量比率または直接作業時間比率で按分することで賃率(配賦率)を計算し、製品1個あたりの直接労務費や製造間接費を算出します。

実際原価計算では総平均単価と配賦計算にて実際配賦率が計算されます。

- 標準配賦率(予定配賦率):品目別の予算費用と勘定科目別または部門別の予定データから計算

- 実際配賦率:実際発生費用と実績データから計算

実際原価計算の変動費を計算するための総平均単価や、固定費を計算するための実際発生額をコストセンターに配賦(集約)したあとに品目按分する配賦比率は実際配賦率で、標準原価計算の変動費である標準単価(単価マスタ)や、固定費を計算するための予算をコストセンターに配賦(集約)したあとに品目按分する配賦比率は標準配賦率です。

-

-

標準原価計算と実際原価計算を同じ仕組みとして理解する方法

生産管理システムで勘定連絡図に沿って受払実績を管理できれば、原価管理システムで直接材料の総平均単価を算出することができます。さらに累加法で工程ごとに加工費(直接労務費・製造間接費)を積み上げることで、P/L作成に必要な当月発生材料費、当月製造原価、当月売上原価が算出できます。

続きを見る

賃率(配賦率)と工数からコスト計算を行う原価管理の発想

固定費である労務費も、材料費(単価x数量)のように賃率x能率(工数)で計算するのが原価管理の発想ですが、元々は工数計算(単価x人日)で支払加工賃を見積もるためのものでした。

■コストセンター(直接部門)の賃率計算

- コストセンター作業員の出退勤データ(退勤時間-出勤時間)から作業日報の間接作業(直接製造に関わった時間以外)時間を引いた直接作業時間合計をコストセンター別に集計し、

【製品別直接作業時間=コストセンター別直接作業時間合計x{(標準工数x生産数)/SUM(標準工数x生産数)}】

で製品別直接作業時間(直接工数)を算出。直接作業時間合計を製品に按分する比率として、それぞれ工数の違う製品の生産数だけを使うのは乱暴なので、標準工数x生産数を使う。

■直接作業時間比率を上げるのが工場経営の基本

- 成果を生み出すのは直接作業であり、営業・総務・経理・管理者もすべては直接作業の生産性を高めるための支援部隊。

「賃率=総コスト/稼動時間」なので同じ賃率でも直接作業時間比率が高ければ成果が大きく、間接作業比率が高ければ成果が小さい。 - 賃率とは時間コストであり、縫製直接人員は最低70%は確保しないと賃率を押えることも加工高を上げる事も苦しい。

-

-

賃率(配賦率)と工数からコスト計算を行う原価管理の発想

工数(1個あたり何分)と賃率(1時間あたりいくら)の関係は、かつて発注先と外注先との合意の下で支払加工賃(標準工数x標準賃率)を算出するために適用されましたが、標準原価計算では工数は能率、賃率は配賦率として、次年度予算の策定のために採用されます。

続きを見る

生産管理システムにおける実績入力の間違いを修正する方法

インドネシアの製造業でExcelを使用して原価計算を行う場合、月初棚卸在庫と当月発生費用の合計から月末棚卸在庫の差し引きで当月製造原価を計算している場合には、製造実績や投入実績の入力間違いがあったとしても、経理的に調整仕訳を起こすことで対応できますが、原価管理システムを導入し、総平均単価と実績数量から当月製造原価を計算する場合には、実績の修正を行った上で原価の再計算を行う必要があります。 生産管理システムにおける実績入力の間違いを修正する方法 実績入力間違いを修正するには本来製造実績に戻って修正する必要がありますが、製品が既に出荷され売上まで計上されている場合には、全部遡ってロールバック処理をするのは大変なので、在庫調整で数量を修正し会計仕訳で製造原価を修正するケースが多いです。 続きを見る

受注生産の個別原価計算と見込み生産の総合原価計算の違い

二輪四輪部品製造のような大量連続生産(マスプロダクション)の工場では、一定量の在庫をキープする見込み生産(Make To Stock)が行われており、受注数が多すぎて個別受注生産(Make To Order)のように受注NO単位で発生した材料費や労務費、製造間接費を積み上げしようとすれば人員的にも時間的にも追いつきませんし、そもそも連続生産を行っている以上、基本的に同じコストが発生するわけで、受注NOごとに個別に計算する意味がありません。

インドネシアで個別受注生産の工場は原価管理で苦労しているケースが多く、生産管理業務のシステム化を依頼される場合は、在庫受払によるモノの流れよりも受注NOごとにかかった原価の集計を求められている場合が多く、「生産管理=原価管理」というケースばかりです。 受注生産の個別原価計算と見込み生産の総合原価計算の違い 受注単位に原価を集計する個別原価計算では、実績ベースで製造原価を算出できますが、マスプロダクション(大量連続生産)の見込み生産工場で採用するのは難しいので、IFRS(国際会計基準)では在庫評価基準として先入先出法、移動平均法、標準原価法、総平均法の4つが認められています。 続きを見る

製造原価と売上原価と販管費の違い

製造原価は当月に製品倉庫に入庫した製品の原価であり、そのうち変動費は月初材料在庫と当月購入材料から当月投入された当月発生材料費で製品化した部分が該当し、固定費は当月発生した直接労務費と製造間接費で製品に対してかかった部分が該当します。

売上原価は月初製品在庫と当月製品倉庫に入庫した製品のうち、当月のうち出荷した製品の原価であり、売上から売上原価を差し引いた売上総利益から、出荷に至るまでにかかった販売管理費(期間原価)を控除することで営業利益が算出されます。

- 月初材料在庫+当月購入材料-月末材料在庫=当月材料費

- 月初仕掛品在庫+当月材料費+当月加工費-月末仕掛品原価=製造原価

- 月初製品在庫+製造原価-月末製品在庫=売上原価

- 売上-売上原価=売上総利益

- 売上総利益-販管費=営業利益

-

-

企業会計の枠組みを表す製造原価と売上原価と販売管理費の関係

製造現場でかかった材料費や加工費が当月発生費用であり、生産した製品そのものを作るためにかかった費用が製造原価で、販売した製品そのものを作るためにかかった費用が売上原価です。販売するためにかかった販売管理費は売上総利益から控除します。

続きを見る

原価管理システムの予算原価と会計システムの予算管理

予算とは「予」=あらかじめ「算」=けい算するという意味であり、売上と費用の来期の予定見積もり金額を算出し利益を予測します。

経理の仕事で重要な作業が決算と予算であり、決算は会社が1年間の営業活動を終えた後に行い、予算策定は会社が1年間の営業活動を始める前行います。

-

-

原価管理システムの予算原価と会計システムの予算管理

標準原価では製品生産予定とBOMから予定生産数量、予定生産数量と標準原価作業能率マスタから予定直接作業時間を計算し、製造間接費予算と予定生産数量から配賦率、直接労務費予算と予定直接作業時間から賃率を計算します。

続きを見る

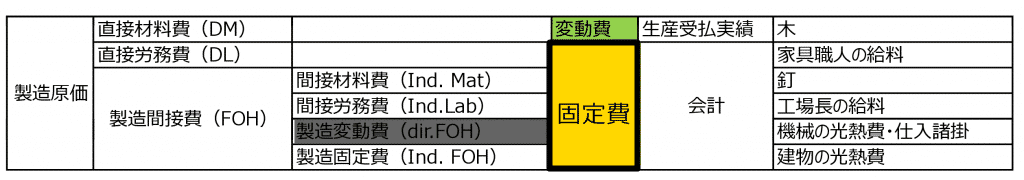

実録! バリ島でのブティック経営体験から学ぶ限界利益と損益分岐点

製造原価は変動費(金額が数量に比例/単価は一定)と固定費(金額が固定/単価は数量に反比例)に分類するか、または費目別(直接材料費・直接労務費・製造間接費)に分類するかの2通りあり、生産管理システムの受払いから連携する直接材料費と外注加工費が変動費で、会計システムから連携し配賦ルールに従い作業時間按分するのが固定費となります。

■製造原価を変動費か固定費かにより分類

変動費は主に生産管理システムの受払実績から得られる直接材料費と外注加工費であり、固定費は会計システム側から得られる費用である

■製造原価を直接費か間接費かにより分類

直接材料費、直接労務費、製造間接費

製造間接費と同じ費用が販売管理費で発生する。

- 原価=変動費+固定費であるので、同じように単価=変動単価+固定単価も成立し、変動単価は売上に無関係に一定だが、固定単価は売上に反比例して小さくなります。

- 粗利でいかに固定費を回収するか

6で仕入れ(変動費)て10で売るというのは原価の6掛け(メーカー希望小売価格の6割)、つまり利益率0.4ということであり、これで家賃と人件費30(固定費)を回収するにはいくら売ればいいかという小売店の発想の場合、利益率0.4(粗利/売上)が限界利益率(粗利率)であり、売上-仕入(変動費)=4が限界利益、固定費30/限界利益率0.4で損益分岐点売上75を算出できます。

-

-

実録! バリ島でのブティック経営体験から学ぶ限界利益と損益分岐点

費用を変動費と固定費に分けて、売上に対する仕入価格(変動費)の比率である限界利益率で、固定費を回収することができる売上高が損益分岐点売上です。つまり変動費のみ原価と考えて、損益分岐点売上を達成するには何枚に服を売らないといけないかを計算するのが直接原価計算です。

続きを見る

費用と原価の違いを卵入りIndomieで説明してみた

買ったときはまだ購入費用にすぎず、調理を始めた時点で発生費用となり、調理中の「材料より大きく製品未満」の状態が仕掛品原価であり、調理が終わった時点で原価(製造原価)になり、お客が金を払った時点で売上原価となります。

-

-

費用と原価の違いを卵入りIndomieで説明してみた

費用とは購入にかかった金額で、原価とは売った商品にかかった費用(売上原価)、または生産した製品にかかった費用(製造原価)という違いがあります。発生費用とは製品を作るために投入された費用全体を指し、これは原価になり切れなかった費用も含み、材料より大きく製品未満の半端物が仕掛品です。

続きを見る