『インドネシアのコーヒー』と聞いて思い浮かぶのは、オランダ植民地時代に香辛料と同様に輸出を目的とした栽培のために持ち込まれたコーヒーノキ、北回帰線と南回帰線の間に東西に連なるコーヒー栽培に適した地理的風土、火山灰堆積層が広がる高原地帯で栽培され風味も味わいも異なるスペシャルティコーヒー(ブレンドしない単一原産地のアラビカ種を指す場合が多い)などです。

日本企業が農園を開発して日本で有名になったUCC上島コーヒーのマンデリン、キーコーヒーのトラジャなどはスペシャルティコーヒーの代表格です。

2010年以降くらいから急速に、ジャカルタには本格的なスペシャルティコーヒーを提供するお洒落カフェが増えましたが、私がインドネシアに来たばかりの1997年10月、GDPが日本の30分の1しかなかった時代にも、コーヒーを飲むことは一般的だったとはいえ、北スマトラやトラジャの高品質なアラビカコーヒーは輸出に回され、国内にはロブスタ種や輸出規格を満たさない廉価品の豆が流通しており、美味しいコーヒーを味わうために高いお金を払うという感覚はありませんでした。

「インドネシア人はコーヒーに大量の砂糖を入れて飲む」とは昔からよく言われたことですが、来客をもてなす意を表するために甘くするという理由以外に、粗悪なコーヒー自体を美味しく飲むには砂糖で味付けするしかなかったというのも理由の一つだったのかもしれません。

品質の高い国内産のスペシャルティコーヒーを気軽に飲めることがインドネシアで生活することで受けられる恩恵の一つであり、当ブログでは私と同じようにインドネシアに関わり合いを持って仕事をする人が、日常生活やビジネスの現場で出会うさまざまな事象のコンテキスト(背景)の理解の一助となるようなコーヒーについての記事を書いています。

インドネシアのコーヒー市場と特徴

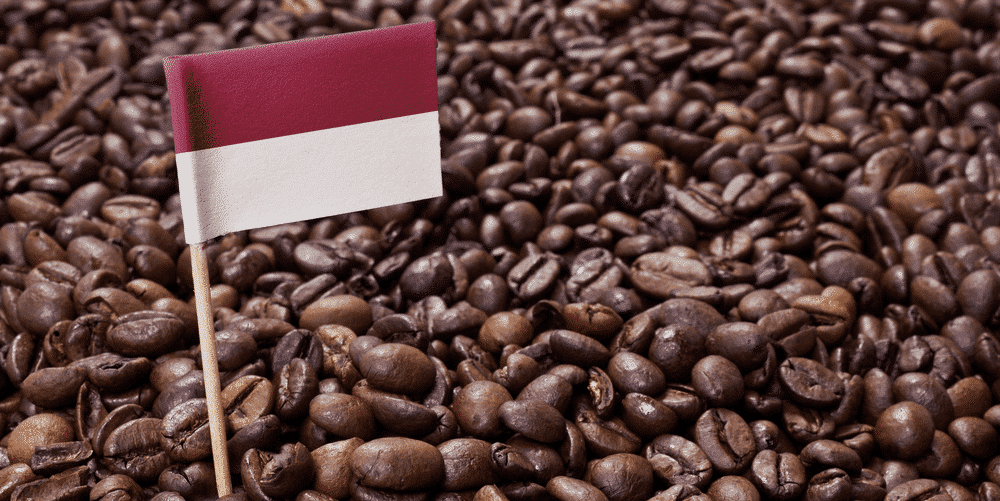

インドネシアは北回帰線と南回帰線の間に位置するコーヒーベルト地帯

1602年の東インド会社の進出を契機にオランダの植民地支配が300年以上続き、その間アラビカ種のコーヒーが持ち込まれ、涼しい高原地帯で栽培が開始されました。

2023年、インドネシアは世界第3位のコーヒー生産国であり、その生産の70%がスマトラ島で生産されており、全体の90%がロブスタ種でスペシャルティコーヒーの対象候補となるアラビカ種は10%しかありません。

インドネシアの国土は、赤道から北へ23度27分付近の蟹座の位置する北回帰線と、南へ23度27分付近の山羊座の位置する南回帰線にはさまれ、東西の距離はアメリカ西海岸から東海岸までの距離とほぼ同じ5,000kmに及び、日本の約5倍にもなる広い国土では、風土に合わせたコーヒー栽培が行われています。

ちなみに日本でいう夏至の時期には、太陽が黄道12星座の蟹座の位置にあるため北回帰線は夏至線とも呼ばれ、冬至の時期には山羊座の位置にあるため南回帰線は冬至線とも呼ばれ、国土が両者の間に位置するインドネシアでは、太陽が真上にきて影が消える瞬間がある日(Hari tanpa bayangan)が年に2日あり、その瞬間を弊社のyoutubeにアップしています。 南北回帰線の間に連なるインドネシアのコーヒーベルト地帯 インドネシアには南北回帰線の間に連なる国土と高原地帯の温暖な風土が生み出す産地特有のコーヒーが各地で生産され、コーヒーベルト地帯とも呼ばれています。インドネシアの地理や歴史、時事問題など周辺情報や背景について思いを馳せながら飲むスペシャルティコーヒーは格別です。 続きを見る

コーヒーのマニュアルブリューイングによる淹れ方

目の前に淹れてたの一杯のコーヒーが出てくるまでには、煎る(焼く)・挽く・漉すの3つの工程があり、仮に同じ産地の同じ品質の豆を使用したとしても、各工程作業の順列組み合わせの違いによって風味に差が出るので、市販の缶コーヒーのネーミングやPOP(商品説明カード)には、工程作業のこだわりを強調して差別化を図ることが多いのです。

コーヒーのマニュアルブリューイングによる淹れ方はおおよそ5種類あり、ペーパードリップ式が主流になるとはいえ、香りと酸味の強いトラジャコーヒーの場合は、香りを最大限に引き出すサイフォン式(siphon)が最適であり、ベトナムコーヒーならコンデンスミルクの層にコーヒーが一滴ずつ滴り落ちる様子を眺める行為自体が一つのイベント化している以上、ベトナムドリップ式以外の方法で提供されるとどうしても違和感があります。

1997年に社会人経験3年未満でインドネシアに来た私は、ジャカルタの老舗モールPasaraya内のKafe Torajaで、目の前でコーヒーがサイフォンで淹れられる過程を見て感動したのですが、日本の喫茶店でもまだコーヒーメーカーが普及していなかった時代には、味の均一性を保つためにサイフォンが普通に使用されていたそうです。

-

-

美味いコーヒーを安く飲めるという理由だけでインドネシアに住む価値がある

インドネシアで一般的なマニュアルブリューイングの方法としてペーパードリップ式(Paper Drip)、サイフォン式(Syphon)、ベトナムドリップ式(Vitnam Drip)、フレンチプレス式(French Press)、エアロプレス式(Aeropress)があります。

続きを見る

酸味の強いコーヒーの飲み方

コーヒー好きの日本人の中には、エチオピアやトラジャのコーヒーに見られるような若干の酸味を好む人も多いと思いますが、私のまわりのインドネシア人は、十中八九「酸っぱいコーヒーは嫌い」と断言します。

そもそもインドネシアで本格的なスペシャルティコーヒーが飲めるカフェが増えだしたのは2010年以降で、それ以前は良質なコーヒー豆は輸出にまわされ、保存状態の悪い豆が浅煎りで出されたり、そもそも豆自体が古くて酸化していることが多く、これが原因でインドネシア人の間で『酸っぱいコーヒー=悪』のイメージがついてしまったのだと推測しています。

ワインと料理の相性は『結婚』に例えて『マリアージュ』と言われ、渋みの強い赤ワインはクリームソース系の料理には合わないものの、ステーキやハンバーグなどの肉料理、トマトベースの料理との相性が抜群です。同じようにトラジャコーヒーを、焼肉や中華料理など油っぽい料理を食べた後に飲めば、今まで単に酸っぱいと感じていた独特の酸味が、爽やかなフルーティなテイストに感じられます。

-

-

コーヒー大国インドネシアで酸味の強いコーヒーが嫌われる理由

コーヒーを酸っぱく感じる理由は、酸味の強い種類のコーヒーを空腹時に飲んでいる場合が多く、ワインと料理の相性をマリアージュと言うようにコーヒーも一緒に何を食べるかによって味わいは変わり、油っぽい料理を食べた後には油を分解する酸味が強いコーヒーが合います。

続きを見る

コーヒーは一日何杯まで飲んでいいのかという問題

昔から議論の対象として存在する「コーヒーは一日何倍まで飲んでいいのか?」という問題ですが、カフェイン中毒は一度に大量のカフェインを摂取したときに発生する脈拍数の増加、呼吸数の増加、胸痛、めまい、興奮など急性のものを指し、コーヒーを飲まないと若干頭痛がしたりソワソワ落ち着かなくなるのはカフェイン依存症に該当します。

コーヒー一杯分の豆約10gに含まれるカフェインの量は100mg前後、一方でTeh(紅茶)一杯分の葉っは約5gに含まれるカフェイン量は30mgと、3倍以上もコーヒーのほうがカフェイン量が多いため、カフェイン依存症になる確率が高いのはやはりコーヒー派なのですが、カフェインが切れると手が震えだすとか、発汗して幻覚が見えるとかいう危ない症状は事例としてないようなので、同じレベルで考えるほど深刻には考えておりません。

私もかつてブラックコーヒーを一日5~6杯平気で飲んでいた時期は、体内にカフェインが残留しているせいか、常時消化器官が目を覚ましている感じがして、睡眠も浅くただでさえ高い血圧がさらに上昇した結果、ワクチン接種を断られるという経験を経て、血圧というKPIに基づいて試行錯誤した結果、私の適量は1日1杯までと判断するに至りました。

-

-

コーヒー大国インドネシアでコーヒーは一日何杯まで飲んでいいのか?

コーヒーはカフェイン作用によるリラックス効果や脳の活性化、肝機能や腎機能の修復と活性化、アンチエージング効果やうつ病の予防効果もあることは間違いないようですが、飲みすぎることによる弊害については多くの学説があります。

続きを見る

ジャコウネコの未消化の糞を精製した希少で高価なルワックコーヒー

私がジャカルタで購入しているkopi luwakの豆は、Aceh Gayoの豆の6倍以上の価格がするものの、香りの芳醇さは舞茸と松茸くらい違います。天然モノのルワックコーヒーとは、野生のジャコウネコ(luwak)が自然の中で美味しいコーヒーチェリー(完熟してサクランボのようなコーヒーの木の実)を本能で選別して食べた後の糞を精錬したものであり、ゲージの中で人間が与えるものを食べて排出される糞を原料とした養殖モノの風味とは全然違うという話は納得できます。

現在、名前だけLuwakを冠した廉価品がスーパーやお土産物名店に多く並び、一度日系スーパーで売っていたkopi luwakの名を冠する粉状のコーヒー飲んでみたら不味くて吐き出しそうになったことがあります。商業主義が行き着く先には自然破壊と動物の生活環境の破壊があり、最終的には人間と動物の共存という難しい問題に行きつきます。

ただしインドネシアでは営業先でコーヒー好きのお客様から「これはルワックです」とわざわざ説明されてコーヒーを出していただくことがあり、これは日本で高級宇治茶や玉露を出していただくようなものですから、味覚には個人差があるとはいえ、お気遣いに感謝し全力で誉めそやすべきだと思います。 コーヒー天国インドネシアでも希少価値が高く高額なルワックコーヒー ジャコウネコの未消化かつ発酵済みの糞を原料とするルワックコーヒーは、食べた豆の産地独特の風味とまろやかなアロマの強さが評価の基準となります。ルワックは近年はケージで飼育されますが、自然の中で動物の本能で豆を選別して食べて排出された原料はより高価です。 続きを見る

インドネシアの未来のポテンシャルを感じるスターバックス

現在インドネシアに対して、外国からのベンチャーキャピタルによる投資活動が活発に行なわれているのは、東南アジアの中でもスマホアプリやEコマース分野での有望なスタートアップが多い証であり、PCよりも手軽に買えて扱えるモバイルファーストの国民性が、毎年50%以上のEC産業の成長を支えており、若きビジネスマン達がスターバックスに集まっています。

ただし2024年、イスラエル・パレスチナ情勢への関心が高いインドネシアでは、スタバがボイコットの対象となってしまい客足が遠のく一方で、Janji JiwaやFore Coffeeなど2018年くらいから店舗数を拡大してきたインドネシア資本のカフェや、IndomaretのPoint coffeeやAlfamartのBean spotなどのコンビニコーヒーの品質が向上し、消費者の安くて美味しいコーヒーを求める傾向が益々高まっているように感じます。

インドネシアのスターバックスの店員は気さくで英語も堪能、たまに日本語学科出身で日本語を話せる店員もいるので、美味しいコーヒーを飲むためだけではなく、顔なじみの店員との会話を楽しみに足を運んでしまうこともあります。

欧米、南米、その他東南アジア諸国に駐在経験のある友人が、なかでもインドネシアが一番住みやすいと言ったのは非常に意外だったのですが、その理由がインドネシア人の気さくな性格とノリの良さであり、コンビニやスタバの店員と気さくに会話できる国なんて他のアジアの国でもなかったとのことです。

-

-

インドネシアの未来のポテンシャルを体感したければスタバに行こう。

生産年齢人口が従属人口の2倍以上ある人口ボーナス状態が2030年まで続くインドネシアの未来のポテンシャルを体感したければ、スターバックスに集まる将来の経済成長を支える若いビジネスマン達に接して見ることをお勧めします。

続きを見る

インドネシアのコーヒー消費市場の変遷

今でこそ砂糖抜きのブラックコーヒーを好むインドネシア人が増えてきているとはいえ、昔のインドネシア人(特にジャワ人)は甘党かつ猫舌であるため、熱々のコーヒーに砂糖を3杯も4杯も入れて、ソーサーにこぼしてから冷ましてスプーンですくって飲む人もいたくらいです。

私の記憶ではインドネシア人の間で高品質のコーヒーの需要が増え国内向けに流通しはじめたのは、一人当たり名目GDPが3,000ドルを超えた2010年以降で、2002年にPlaza Indonesiaにスタバ一号店がオープンしたものの、本格的なスペシャルティコーヒーを提供するお洒落カフェが南ジャカルタを中心にオープンし始めるのはまだまだ先の話です。

日本を含む先進国のカフェで出されるコーヒーは、主に中南米産やアフリカ産のものが多いようですが、世界中のメディアで「インドネシアではジャコウネコの糞から精練された世界最高級の幻の希少コーヒーが生産されている」と喧伝されたことで、コーヒー愛好者の間でルワックコーヒー(Kopi Luwak)ブームが起き、アジアではベトナムに次ぐ世界第4位のコーヒー生産国としてのインドネシアの知名度が一気に高まりました。

-

-

GDP成長率に比例するインドネシアのコーヒー消費市場の変遷

インドネシアのコーヒー栽培は植民地時代にヨーロッパへの輸出を目的として行われてきた歴史的経緯があり、インドネシア人の間で高品質のコーヒーの需要が増え国内向けに流通しはじめたのは、一人当たり名目GDPが3,000ドルを超えた2010年以降です。

続きを見る

インドネシア各地のスペシャルティコーヒー

西ジャワのガルングン(Galunggung)のコーヒー

インドネシアのコーヒー生産の80%を占めるロブスタ種を中心に栽培されるジャワ島にも良質なアラビカ種のコーヒー栽培農園がガルングン火山周辺に存在し、バンドゥンや高速道路沿いのカフェやYomart(バンドゥンを本拠地とするコンビニチェーン)でご当地のアラビカコーヒーが飲めます。

良質なアラビカ種のスペシャルティコーヒーは、優先的に利幅の大きい輸出にまわされ、国内で流通するものは輸出規格を満たさない低品質なものが多いと言われるのも頷ける話ですが、国内産業の付加価値化が遅れ世界的なサプライチェーンの川上に位置しているインドネシアにとって、コーヒーは単なる輸出用の一次産品としてだけではなく、国全体のブランドイメージを作る役割を担っていると考えます。

現在のところガルングン火山は活動を休止しているようですが、何度も山頂付近から噴火を繰り返してきた成層火山だけあって、長年に渡って蓄積されてきた火山灰層がコーヒー栽培に適した土壌を作り上げています。 インドネシアのジャワ島では珍しいアラビカ種が栽培される西ジャワ州ガルングンのコーヒー インドネシアのコーヒーは1600年代にオランダ軍がアラビカ種のコーヒーノキをジャワ島に持ち込んでプランテーション栽培させたのが始まりと言われており、ロブスタ種栽培を中心に生産されるジャワ島でも、西ジャワのガルングン(GALUNGGUNG)近辺で良質なアラビカ種が生産されています。 続きを見る

西スマトラのソロック(Solok)のコーヒー

ミナン・ソロック(Minang Solok)産コーヒーの風味の傾向として、同じスマトラ産のアチェ・ガヨコーヒー(Aceh Gayo)よりもアロマティックであるとよく言われ、アチェ・ガヨやトラジャに比べてそれほどメジャーな産地銘柄ではないとはいえ、経済発展の過程で中間層が厚くなり、カフェでコーヒーを飲む人が増加し、これまで輸出向けが優先で国内には流通しなかった良質な豆が国内でも流通するとともに、注目を浴びてくる銘柄だと思います。

ジャカルタのコーヒー専門店の店頭で『Sumatra Honey』とか『Solok Honey』などのポップ広告を見ることがありますが、これはコーヒーチェリー(完熟してサクランボのようなコーヒーの木の実)の一番表面の皮だけパルピング(果肉の除去)して、ヌメヌメのスライム状のものがついたまま乾かしたハニー製法で精製されたという意味で、糖分や酸味が風味として引き立つ豆として、ナチュラル製法(乾燥式)やウォッシュド製法で精製された商品との差別化のために強調されます。

-

-

パダン料理で有名なインドネシアの西スマトラ州ソロックのコーヒー

ミナンカバウ人(ミナン人)の伝統家屋であるルマ・ガダン様式(Rumah Gadang)やパダン料理で有名なインドネシアの西スマトラ州ですが、ソロック(Solok)のコーヒーはマイルドでフルーティーなアロマが特徴的で、近年のスペシャルティコーヒーブームで注目されています。

続きを見る

北スマトラのマンデリン・トバ(Mandailing Toba)のコーヒー

日本ではトラジャと並んで知名度が高く「ダークチョコレートのような」と評されるほろ苦いマンデリン独特の風味を引き出すために深煎り(ダークロースト)にされることが多く、コロンビアのブルーマウンテンがメジャーになる前は、世界一の評価を得ていたと言われるだけの風格があります。

空き腹でブラックコーヒーを普通に飲む私でも、酸味の強いトラジャコーヒーは若干胃もたれがしますが、マンデリンの深煎りコーヒーなら胃への負担も少なく、クーラーの効いた寒い室内でインドネシアの甘いjajanan(伝統的なお菓子)と合わせて飲むのに最適だと思います。

マンデリンというブランドにはトバ湖周辺で栽培されるマンデリン・トバと、トバ湖南のリントン・ニフタ地区(Lintong Nihuta)のバタック族によって栽培されるリントン・マンデリンの2種類がありますが、単に「スマトラ・マンデリン」と呼ばれる場合はマンデリン・トバを指すことが多いようです。

-

-

インドネシアの高品質コーヒーの代名詞マンデリン・トバのコーヒー

インドネシアの高品質コーヒーの代名詞マンデリン・トバ(Mandailing Toba)のコーヒーの特徴は、ダークチョコレートのフレーバーの濃厚なボディと評されることが多く、酸味控えめなので甘いケーキや和菓子との相性は抜群です。

続きを見る

北スマトラのアチェ・ガヨ(Aceh Gayo)のコーヒー

ガヨ・マウンテン(Gayo Mountain)とも呼ばれるガヨ高原で栽培されるコーヒーは、カップを口元に近づけた瞬間から感じられるフローラルな香味が最大の特徴であり、コーヒー独特のコク(ボディ・濃厚さ)よりもキレ(爽やかさ)が強く感じられる、アフターカップが後引きしない風味を持っています。

私がインドネシアに来た1997年当時、Aceh出身のインドネシア人に「アチェではコーヒーに大麻(マリファナ)を入れて飲むのが一般的だ」と言われて半信半疑だったのですが、歴史的にAcehは大麻の栽培が盛んで、現在は法律で大麻の使用が禁止されているとはいえ、手に入りやすい環境にあるようです。

2018年に公開された日本・フランス・インドネシア合作のドラマ映画「海を駆ける」のロケのためにインドネシアに長期滞在し、在住日本人(特に女性)の間で大きな話題となった俳優のディーンフジオカさんの奥様は中華系インドネシア人とのことですが、2022年1月11日の民放番組でアチェガヨコーヒーを愛用していると語ったことで、インドネシアの代表的ブランド豆の一つとして日本での知名度が一気に高まったようです。

-

-

インドネシアのご当地コーヒーの代表格北スマトラのアチェ・ガヨ

シャリア法(イスラム法)に基づくイスラム色の強いアチェ州のアチェ・ガヨ(Aceh Gayo)のコーヒーは、フローラルなフレーバーと濃厚なボディかつ爽やかなアフターカップと評されることが多く、インドネシアを代表するスペシャルティコーヒーの産地として知られるようになりました。

続きを見る

パプア・ワメナ(Papua Wamena)のコーヒー

パプア・ワメナのコーヒーは、西パプアに住む山岳民族の原始的なイメージから、コーヒーも強烈な個性が溢れるクセの強い風味なのかと思いがちですが、実際のところ香り・苦み・酸み・コク・甘みのバランスが取れた、マイルドで上品な味わいの大変飲みやすいコーヒーだと思います。

鉱物資源が豊富な西パプアは、1945年のインドネシア独立後もオランダの支配下に置かれていましたが、1963年に西パプア住民の知らないところでインドネシアに併合されるという歴史があり、インドネシアでは時折政治家や国粋主義団体によるパプア系住民に対する差別的発言をきっかけにデモや暴動が発生し、ジョコウィ政権時代には経済優先で反差別に対する政策が不十分であるとして、パプア州独立を求める民族運動に発展する火種となっていました。

またインドネシア領西パプア州が位置するニューギニア島は地理的に太平洋プレートとの接点に位置しており、スマトラ島からジャワ島、ヌサトゥンガラ諸島までがユーラシアプレートとの接点になっていることから、インドネシアは国全体がバランスボールの上に存在している感じすらします。

-

-

芳醇で酸味少なく飲みやすいインドネシアのパプア・ワメナのコーヒー

西パプア州の先住民族ダニ族が住む山岳地帯ワメナ地区で生産されるパプア・ワメナ(Papua Wamena)のコーヒーは、山岳民族の荒々しいイメージとは異なり、コーヒーの味を直球ど真ん中で伝える芳醇で酸味少なく飲みやすいコーヒーです。

続きを見る

バリ島キンタマーニ(Kintamani)のコーヒー

『バリコピ』とか『コピバリ』というのは、コーヒーの粉がカップの上を漂流した状態でスプーンでかき混ぜて、粉が沈殿するを根気強く待ってから飲むtubruk(トゥブルック)という飲み方を指す場合が多く、沈殿しきれないで中層あたりを回遊しているコーヒーの粉が喉にひっかかってむせかえってしまい、これがトラウマになって「バリ島のコーヒーは粉っぽいから嫌だ」と誤解されることがあります。

しかしこれは単にバリ島の地元の人がフィルタを使わないで飲んでいる飲み方を総称しているのであって、本来バリ島の高原地帯には、コーヒー栽培に適した土壌と気候があるため、品質の高いアラビカ種のコーヒーが生産されています。

観光地ウブドゥ(Ubud)から北上しトゥガララン(Tegallalang)のライステラスを経てしばらく田舎道を走るとキンタマーニ高原が見えてきますが、その道すがらコーヒー農園が連なっており、観光客用に見学設備を設けたり試飲させてくれたり、うまく観光スポットに組み込むあたりは、バリ島の観光産業のしたたかさを感じます。

-

-

観光ビジネスと融合したインドネシアのバリ島キンタマーニのコーヒー

コーヒー栽培と観光ビジネスが融合したインドネシアのバリ島キンタマーニ(Kintamani)のコーヒーは、スマトラ島のアチェ・ガヨ産(Aceh Gayo)やミナン・ソロック産(Minang Solok)の持つフルーティーさに、若干香辛料の香りをアクセントに加えたような、すっきりした味わいが特徴の飲みやすいコーヒーです。

続きを見る

スラウェシ島トラジャ(Toraja)のコーヒー

スラウェシ島は山岳地帯が多く、トラジャという言葉自体が、そこに住むブギス族(Bugis)の言葉で『高地の人々』という意味があり、コーヒー農園があるタナトラジャ県(Tana Toraja)は、ほぼ赤道直下に位置し、日本のキーコーヒー(Key Coffee)が高地のウマ地区(Uma)に農園と精製工場を整備し、トアルコ(TOraja ARabika COffee)トラジャコーヒーというブランドで日本に広めたのは有名な話です。

強烈な香りと重厚なボディが特徴的なトラジャのコーヒーは、アルコールランプで熱されて発生した蒸気圧でゴボゴボと音を立てながら水が上昇し、ランプの火を消したあとにコーヒーの粉と一体化した黒い液体が地球の重力に抗うことなく下に落ちていく際に放つ香りを楽しめるサイフォンで淹れるのが最適です。

トラジャのあるスラウェシ島北部にはスラウェシ海プレートがあり、ルアン島(Pulau Ruang)のルアン火山(Gunung Ruang)は2002年に続いて2024年に大規模噴火を起こし、州都マナドのサム・ラトゥランギ国際空港(bandara Sam Ratulangi)は一時閉鎖されたほどですが、プレートテクトニクスの観点から、地震や火山噴火など自然災害の多いインドネシアでは、歴史的に繰り返される噴火による火山灰が、各地にコーヒー栽培に適した土壌を醸成したとも言えるわけです。

-

-

キーコーヒーのトアルコで有名なインドネシアのトラジャのコーヒー

サイフォン式で抽出する際の香りを楽しみたいインドネシアのトラジャのコーヒーは、強烈なボディに酸味を併せ持つ香りの豊かさで知られており、キーコーヒーが農園を開きトアルコ(TOraja ARabika COffee)トラジャブランドを開発した日本にもなじみ深いブランドです。

続きを見る

北スマトラのマンデリン・リントン(Mandheling Lintong)のコーヒー

日本のキーコーヒーのブランドであるトアルコトラジャ(Toarco Toraja)と並んで、日本でも知名度が高いUCC上島珈琲のマンデリン・リントンですが、マンデリンとはトバ湖周辺のマンデリン族の名前に由来しており、同じくトバ湖周辺の部族であるバタック族の名前を冠した銘柄としてマンデリン・リントン・ブルーバタックがあります。

コーヒーの味わいは、生産地の気候や風土に育まれた特徴だけでなく、焙煎具合、保存のされ方、そして目の前のバリスタによる豆の挽き具合と淹れ方の順列組み合わせによって変わってくるとはいえ、マンデリンリントンの場合はマンデリン独特の濃厚なボディと香りに、若干まろやかさと甘みをつけた上品な味わいで、高級品として輸出にまわされる分が多いようです。

風味のバランスがとれているので、焙煎具合でいろんな味を楽しむことができ、マンデリン特有のコクの深さに加えて少々の甘味と微量の酸味があるので、食後のお口直しのぜいたくなコーヒーとしてぴったりだと思います。

-

-

UCC上島コーヒーで有名なインドネシアのマンデリン・リントンのコーヒー

インドネシアではアンボン、マドゥーラと並んで気性の激しい民族と言われるバタック族のマンデリン・リントンのコーヒーは、UCC上島コーヒーが農園を開いたことで有名になり、マンデリンが持つ強烈なボディに、若干まろやかさと甘みをつけたような上品な味わいがします。

続きを見る

西ヌサ・トゥンガラ州(Nusa Tenggara Barat)フローレス(Flores)のコーヒー

インドネシアは、国家の下にProvinsi(州)、県(Kabupaten)、市(Kota)という地方行政区分がなされ、その中でもバリ州と西パプア州の間に連なる島々は、ロンボク島とスンバワ島で構成されるNusa Tenggara Barat(西ヌサ・トゥンガラ州 略称NTB)と、フローレス島とスンバ島と西ティモール(Timor Barat)から構成されるNusa Tenggara Timur(東ヌサ・トゥンガラ州 略称NTT)に分かれます。

東ヌサ・トゥンガラ州は旧ポルトガル領だった名残が多く残っており、私がインドネシアに来た1997年頃は東ティモール独立問題が加熱しており、民族活動家であるラモス・ホルタ(第二代大統領)とシャナナ・グスマオ(初代大統領)の顔や名前を新聞やテレビで見聞きしない日はないほどでした。

2002年に、東ティモールがインドネシアから分離独立した後は、公用語の一つがポルトガル語となっており、フローレスという島の名前もポルトガル語で『花』という意味に由来し、その元となるラテン語から派生した英語でも『花のような香り』はfloral(フローラル)と表現され、フローレス産のコーヒーの特徴としてまさにフローラルな香りという表現がぴったりです。

-

-

インドネシアのコモド国立公園に近いフローレスのスペシャルティコーヒー

Nusa Tenggara Timur(東ヌサ・トゥンガラ州 略称NTT)のコモド国立公園にほど近いフローレス(Flores)のコーヒー は、コーヒー独特の濃厚な香りはそれほど強くないものの、アフターテイストで若干甘いフルーツ系の触感がして、酸味少な目のサラッっとした飲みやすい風味があります。

続きを見る

スマトラ島ランプン(Lampung)のコーヒー

スマトラ島でのコーヒー生産量は、インドネシア全体の7割を占めると言われ、最高級レベルのアラビカ種として知られるマンデリン(Mandheling)やアチェガヨ(Aceh Gayo)以外にも、最近では西スマトラ州のミナン地区(Minang)や南スマトラのランプン州のアラビカ種も日本で知られるようになってきました。

インドネシアのコーヒー精製方法は、ナチュラル式かウォッシュド式が主流ですが、スマトラ島では独自の精製方法を行うことで、製品としての付加価値を高めています。

- コーヒーチェリー(完熟してサクランボのようなコーヒーの木の実)を乾燥した後でパルピング(果肉を除去)するナチュラル式

⇒コーヒー独自の風味がストレートに残りすぎて均一性をキープするのが難しい。 - パルピング後洗浄してパーチメント(生豆の殻)を残した状態で乾燥させるウォッシュド式

⇒すっきりクリーンな味に均一性が保ちやすいとはいえ、精製工程で大量の水を排出する。 - 表皮だけ除去してヌメヌメのまま乾燥させるハニー製法

⇒風味を残しながら均一性を保つことができますがアリ被害により歩留まり率が低い。 - 果肉もパーチメントも全部パルピングしてむき出しの生豆のまま乾燥させるスマトラ式製法。

ランプン・アチェガヨ・マンデリンなど、スマトラ島ではハニー製法とスマトラ式製法が多く、店頭でのPOP(商品説明用カードなど)にも強調して表示されることが多く、サプライチェーン上での工程作業における付加価値で差別化を図るイメージ戦略が重要視されるのがコーヒーという商材の特徴であると思います。 インドネシアでジャワ島に最も近い南スマトラのランプン産コーヒー インドネシアのコーヒーの主要産地であるスマトラ島の中でも、南部のランプン(Lampung)産のコーヒーは、知名度は低いものの独特のアロマに酸味控えめのビターテイストが加わった飲みやすいコーヒーです。コーヒーの実から生豆への精製する過程では、風味をより強く残しながらも全体の均一性を保つという難しい課題があります。 続きを見る