インドネシアのコーヒーの主要産地であるスマトラ島の中でも、南部のランプン(Lampung)産のコーヒーは、知名度は低いものの独特のアロマに酸味控えめのビターテイストが加わった飲みやすいコーヒーです。コーヒーの実から生豆への精製する過程では、風味をより強く残しながらも全体の均一性を保つという難しい課題があります。 インドネシアのコーヒー 「インドネシアのコーヒー」と聞いて思い浮かぶのはオランダ植民地時代に持ち込まれたコーヒーノキを起源とするプランテーション、北回帰線と南回帰線の間に東西に連なるコーヒー栽培に適した地理的風土、多数の高原地帯で栽培され風味も味わいも異なるご当地コーヒーなどです。 続きを見る

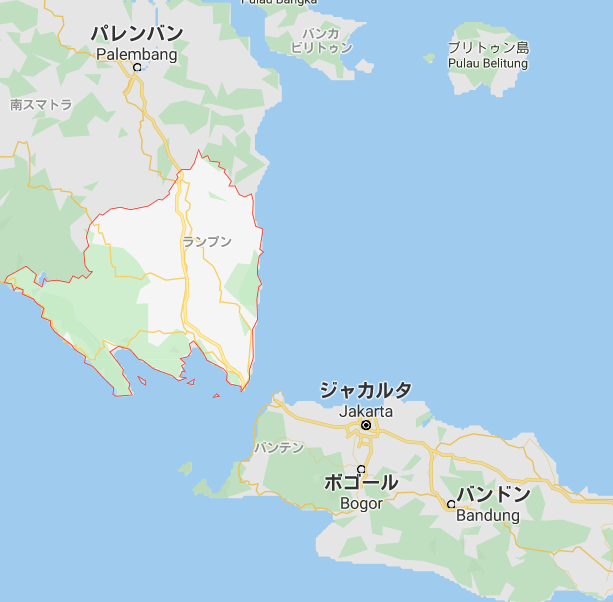

ジャカルタに最も近い南スマトラのランプン州

スマトラ島の最南端、ジャカルタから120kmほど西に走ったメラク(Merak)の港からフェリーで2時間ほどでランプン州のバカウヘニ港(Bakauheni)に到着するという近さから、必然的にジャカルタへの出稼ぎ者が多くなり、私の経験上按摩屋やカラオケ屋さんのお姉さんの出身がスマトラ島であれば高い確率でランプンの人です。

スマトラ島の最南端、ジャカルタから120kmほど西に走ったメラク(Merak)の港からフェリーで2時間ほどでランプン州のバカウヘニ港(Bakauheni)に到着するという近さから、必然的にジャカルタへの出稼ぎ者が多くなり、私の経験上按摩屋やカラオケ屋さんのお姉さんの出身がスマトラ島であれば高い確率でランプンの人です。

そしてスマトラ島とジャワ島に挟まれるスンダ海峡にはクラカタウ(Krakatau)という成層火山(一つの火口からの複数回の噴火により溶岩や火山砕屑物などが積み重なり形成された円錐状の火山)があり、1883年の大噴火では大気中に灰やすすが撒き散らされたために、世界中で鮮やかな夕焼けが見られたというスケールの大きな逸話が残っています。

1927年の噴火でアナック・クラカタウ(Anak Kerakatau)が誕生し、直近では2023年12月に大きな噴火(meletusまたはerupsi)を起こしており、世界で三番目の火山国と言われるインドネシアの火山の中でも非常に活動が活発な火山の一つです。

プレートテクトニクス理論の観点から、日本列島が北米プレートの縁に位置し、日本海溝に太平洋プレートが沈み込むことで地震や火山活動が活発であるのと同じように、インドネシアはユーラシアプレートの縁に位置し、スンダ海溝にオーストラリアプレートが沈み込むことで地震や火山活動が活発です。

インドネシアの国営製鉄会社クラカタウスチール

地理的にクラカタウ火山はランプン州になりますが、インドネシアでクラカタウと言ったときに真っ先に思い出すのは、ジャワ島西端バンテン州(Banten)のTol Merak-Jakartaの最終出口メラク(Merak)の手前のチレゴン(Cilegong)にあるインドネシア最大の国営製鉄会社クラカタウスチール(PT Krakatau Steel)です。

以前、鋼材をスリット加工する(切断・巻取り)コイルセンターの方に、製鉄所で材料である鋼材のロール(原反)が製造されるまでの工程について説明していただいたことがあります。

- 溶鉱炉で鉄を溶かして銑鉄を作る

- ⇒転炉で銑鉄から不純物を取り除いて鋼鉄にする

- ⇒鋳造で固体にする

- ⇒圧延で伸ばしてコイルにする

クラカタウスチールには日本の新日鉄住金や韓国のポスコなどが得意とする付加価値の高い圧延工程の技術がなく、この圧延工程までをインドネシアで一貫生産できるように、2013年12月にポスコと合弁会社クラカタウ・ポスコ製鉄所(PT.KRAKATAU POSCO)を作りましたが、2014年に2回の爆発事故による鉄の粉塵や洗浄冷却水排出による周辺への環境汚染が問題になったことがあります。

アロマが強く酸味控えめのランプン産のコーヒー

スマトラ島だけでインドネシアのコーヒー生産量の7割を占め、Aceh Gayo、Mandheling、Blue Batak、Minang Solokなどの蒼々たるコーヒー産地ブランドに比べて、ランプン産のコーヒーはいまいち地味な印象が否めませんが、独特のアロマが強く酸味控えめで多少のビターテイストを加えた感じの飲みやすいコーヒーだと思います。

風味の傾向

- 香り ★★

- 苦み ★★

- 酸み ★

- コク ★★

- 甘み ★★

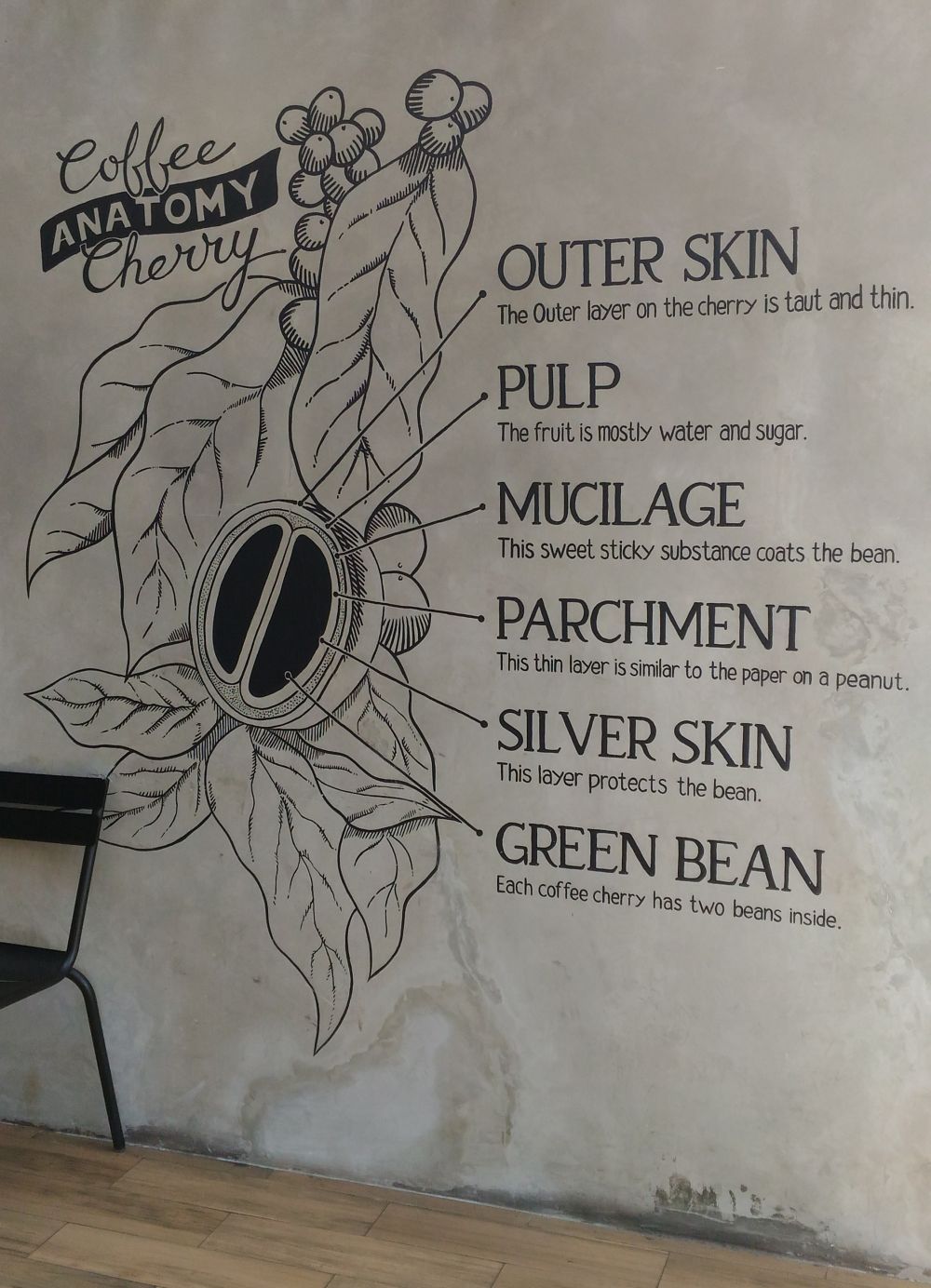

ナチュラル式、ウォッシュド式、ハニー製法、スマトラ式の違い

コーヒー豆の精製方法にはコーヒーの実をそのまま乾燥してから果肉を除去するナチュラル式(水をあまり使わない乾燥式)、果肉を除去洗浄してパーチメント(生豆の殻 米を生豆とするとパーチメント付は玄米に該当する)を残した状態で乾燥させるウォッシュド式(水洗式)、表皮だけ除去してヌメヌメのまま乾燥させるハニー製法(Honey Process)などがありますが、スマトラ島では農園で果肉を除去して洗浄したあとパーチメントも除去した後のむき出しの生豆のまま乾燥させるスマトラ式製法というものがあります。

インドネシア各地のコーヒーの風味の傾向を語るとき、精製方法によってコーヒーの実独自の風味をどのように豆に残すかという問題があります。

最も果肉の風味が残るのはナチュラル式ですが、コーヒー独自の風味がストレートに残りすぎて均一性をキープするのが難しいという問題があり、かたやウォッシュド式ではすっきりクリーンな味に均一性が保ちやすいとはいえ、精製工程で大量の水を排出するという難点があり、ハニー製法になると風味を残しながら均一性を保つことができますがアリ被害により歩留まり率が低いというトレードオフの関係があります。

手間がかかるわりに歩留まり率も低い、ハニー製法やスマトラ式製法で精製されたコーヒー豆が店頭で販売される際には、最終消費者が目にするPOP(商品説明カード)にその精製方法が記載され、精製工程での付加価値としてアピールされることが多いです。