コーヒー栽培と観光ビジネスが融合したインドネシアのバリ島キンタマーニ(Kintamani)のコーヒーは、スマトラ島のアチェ・ガヨ産(Aceh Gayo)やミナン・ソロック産(Minang Solok)の持つフルーティーさに、若干香辛料の香りをアクセントに加えたような、すっきりした味わいが特徴の飲みやすいコーヒーです。 インドネシアのコーヒー インドネシアのコーヒー市場は、豊かな生産地と独自のコーヒー文化を背景に成長を続けており、ここでは市場の特徴やスペシャルティコーヒーの人気の理由、主要な産地の魅力、最新の市場動向について詳しく解説し、インドネシアのコーヒービジネスの可能性を探ります。 続きを見る

観光地としてのバリ島のコーヒー農園

バリ島ウブドゥから家具屋や木彫り屋が並ぶJl. Raya Andongに入り、そのままトゥガララン(Tegallalang)のライステラスを越えてひたすら北上するとキンタマーニ高原が見えてきますが、その途中に道すがらコーヒー農園が点在しており、近年の世界的なスペシャルティコーヒーブームに便乗して、観光客用に見学設備を設けたり試飲させてくれたり、うまく観光スポットに組み込むあたりは、いかにも観光地としてのバリ島でビジネスをする人々のしたたかさを感じます。

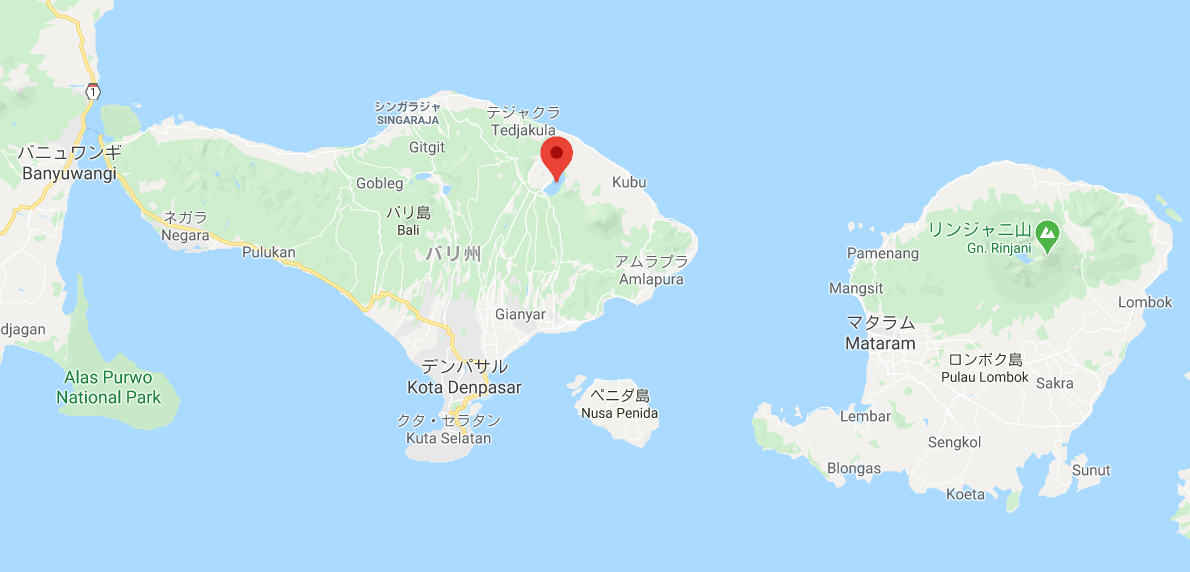

インドネシアのバリ島

コーヒー農園では日本でも一時注目を浴びたルワックコーヒーの原料を排出(排泄)するジャコウネコ(Luwak)が見学できるようですが、未消化かつ発酵済みの豆からコーヒーを作ろうと考えたのは、オランダ統治下でコーヒーチェリー(完熟してサクランボのようなコーヒーの木の実)を勝手に摘み取ることを禁じられていた現地の労働者だったと言われており、それが今では『世界で一番高価なコーヒー』などと崇め奉られるのはなんとも皮肉な話です。

森の中でルワック自身が自分の食べたいコーヒーチェリーのみ厳選した結果として排出される糞と、ケージの中で飼育されるジャコウネコが人間が餌として選んだコーヒーチェリーを食べた結果排出される糞とでどんな味の違いが出てくるのかよくわかりませんが、商業主義の行き着く先に糞食に近い前近代的行為があるというのはなんとも滑稽に感じます。

私は2001年から2008年までバリ島で家具やハンディクラフトの輸出会社を経営していたことがあり、日本のお客さんがバリ島に買い付けに来たついでに、キンタマーニ高原を観光したいというリクエストがあるたびに、半日ほどかけて車でご案内していたことがあります。

当時キンタマーニ高原が一望できる展望スポットに到着するやいなや、物売りのおっちゃんやおばちゃんがそぞろ集まってきては、木彫りだのパレオ布だのペンだのを売りつけようとするのに辟易したものです。

長時間の運転で疲れているときはおもわず怒気を含んで追い払ったりしていましたが、今考えるとあのおっちゃんおばちゃんたちは、世界的観光地であるバリ島に流入する観光ビジネスのピラミッドの最底辺を構成する人々であり、あのくっ付き虫のようなしつこさは、どんなビジネスをやるにあたっても見習うべきものだと、いまさらながら懐かしく思い出されます。

ほろ苦さとフルーティーな触感が特徴的なバリ島キンタマーニのコーヒー

キンタマーニ高原の背景にそびえるバトゥール山

キンタマーニ高原はバトゥール山(Gunung Batur)を中心とした高原地帯で、噴火によって形成されたカルデラ湖であるバトゥール湖を望む展望台からの景色は絶景ですが、バトゥール山は活火山であり2000年に最後の噴火を記録しています。

バリ島の火山噴火として記憶に新しいのは、2017年に54年ぶりに噴火した最高峰のアグン山(Gunung Agung)で、デンパサール国際空港が一時閉鎖され観光客は騒然となりましたが、長い歴史の中でインドネシアの他の島々のコーヒー産地と同様に繰り返されてきた火山噴火により、コーヒー栽培に適した粒度が細かく保水性の高い堆積層が形成されました。

風味の傾向

- 香り ★★

- 苦み ★★

- 酸み ★★★

- コク ★

- 甘み ★

コーヒーは焙煎具合によって風味の傾向が変わるとはいえ、バリ・キンタマーニのコーヒーの風味はスマトラのアチェ・ガヨやミナン・ソロックのようなフルーティーさに、若干スパイシーなアクセントを加えたようなさらっとした飲みやすいコーヒーです。

インドネシア中から取り寄せた豆が並んでいます。

意外にもジャカルタのカフェでキンタマーニ高原のバリコーヒーを出すところをあまり見ないのですが、PCやネットワーク機器、スマホにカメラに海賊版ソフトまで、何でもありありな、クニンガンのMall Ambassadorの4階にあるAroma Nusantaraでは、シングルオリジン(産地農園単位)のバリ・キンタマーニ産コーヒーをマニュアルブリューで淹れてくれます。

よくいわれる「バリコピ」とか「コピバリ」というのは、コーヒーの粉がカップの上を漂流した状態でスプーンでかき混ぜて、粉が沈殿するを根気強く待ってから飲むtubruk(トゥブルック)という飲み方です。

これが沈殿しきれないで中層あたりを回遊しているコーヒーの粉が喉にひっかかってむせかえってしまい、これがトラウマになって「バリ島のコーヒーは粉っぽいから嫌だ」と誤解されることがあるのですが、これは単にバリ島の地元の人がフィルタを使わないで飲んでいる飲み方を総称しているのであって、本来バリ島の高原地帯には、コーヒー栽培に適した土壌と気候があるため、品質の高いアラビカ種のコーヒーが生産されています。