インドネシアではナトゥナ諸島近海のEEZでの中国漁船による違法漁業により中国との国境問題が起こっています。国土を守るインドネシア国軍は大日本帝国陸軍が創設した郷土義勇軍(PETA=Pembela Tanah Air)が元となっており、独立戦争で中心となって戦いスカルノ政権で政治に深く介入するようになりました。 インドネシアはなぜ発展するのか?政治・経済・社会を支える構造と成長戦略 日本人のインドネシアについてのイメージはバラエティ番組で活躍するデヴィ・スカルノ元大統領夫人の知名度に依存する程度のものから、東南アジア最大の人口を抱える潜在的経済発展が見込める国という認識に変遷しています。 続きを見る

中国寄りの姿勢に歯止めをかけたナトゥナ諸島問題

2014年に誕生したジョコウィ政権は、事あるごとに中国寄りと言われ、2015年に中国と日本が受注合戦を繰り広げ日本の新幹線方式での導入が確実視されていたジャカルタ~バンドゥン高速鉄道案件では、インドネシア政府が手のひら返し中国案に鞍替えし、日本を袖にしたのは記憶に新しいところですが、南シナ海の南方にあるナトゥナ諸島周辺の排他的経済水域(EEZ)は、中国が主権を主張する「九段線」と呼ばれる境界と重複しており、中国漁船が公船を伴って活動する違法漁業問題で中国と対立しています。

スシ・プジアストゥティ海洋水産大臣は中国の違法漁船を爆破した強硬派でした。

インドネシアは日本と違って違法漁船に対しては強硬手段をとることで知られており、2014年の第一次ジョコウィ政権でスシ・プジアストゥティ氏が海洋水産大臣を務めた2014年から2019年の間は、拿捕した外国籍違法漁船を爆破または水没処分するなどの強硬な姿勢を示しました。

-

-

ジャカルタ~バンドン高速鉄道“Whoosh”誕生と日本が受注を逃した理由とは?

インドネシアは2023年10月に運用開始されたジャカルタ~バンドン高速鉄道(Kereta Cepat Jakarta-Bandung その後Whoosh=Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebatに名称変更)と、ジャカルタとスラバヤを結ぶ既存鉄道の準高速化計画を一体化させたいと考えていますが、準高速化計画で想定されている線路は軌道の幅が違うことから一体化は技術的に困難との見方が出ています。

続きを見る

2018年のインドネシアの国防費は世界27位で、9位の日本の6分の1ほどの規模ですが、約18,000の島々が東西5,100kmに渡って広がる巨大な島嶼国家としての地政学的リスクが国防を難しくしており、ナトゥナ諸島防衛のためには垂直離着陸ができ、航続距離も長いオスプレイが有効だとして、日本に続く2か国目のオスプレイ購入国になるという情報(その後国内予算優先のため頓挫)が流れるほど、国境紛争問題への予算配分が迫られています。

2020年1月にインドネシアを訪問した茂木外務大臣に対して、ジョコウィ大統領がナトゥナ諸島への投資を拡大してくれるよう要請するなど、これまでの中国寄りの姿勢を転換するような動きがあり、日本にとってもナトゥナ諸島は、中東方面から日本に原油をもたらすタンカーなど海上輸送航路帯に隣接している要衝であるため、インドネシアへの支援は日本の安全保障の強化になると言えます。

インドネシア国軍の形成の流れ

1998年のジャカルタ暴動時には道路が封鎖され、2日間くらい夜間外出禁止令が出ましたが、そのとき街の要所で警備にあたっていたのがインドネシア国軍(ABRI=Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)であり、当時は陸(TNI-AD)・海(TNI-AL)・空(TNI-AU)から構成される国軍の管轄下に警察が置かれていたものの、民主化に伴う改革の一貫として2000年1月に警察は分離され、国軍(TNI=Tentara Nasional Indonesia)と国家警察(Kepolisian Negara RI)という二大組織となりました。

暴動直後にオジェック(バイクタクシー)をチャーターして、メンテンのハビビ副大統領邸や、独立記念塔(Monas)周辺などを偵察に行ったとき、警備の中心を担っていたのは軍警察(Polisi Militer)やレッドベレーの陸軍特殊部隊コパスス(Kopassus)だったように記憶しているのですが、コパススは陸軍の中の最精鋭部隊であり、当時のテレビニュースで暴徒の集団から袋叩きに合い、血を流しながら逃げる警察官をレッドベレーが救出し、人間の壁を作って守るという映画のような光景が放映されていたのを覚えています。

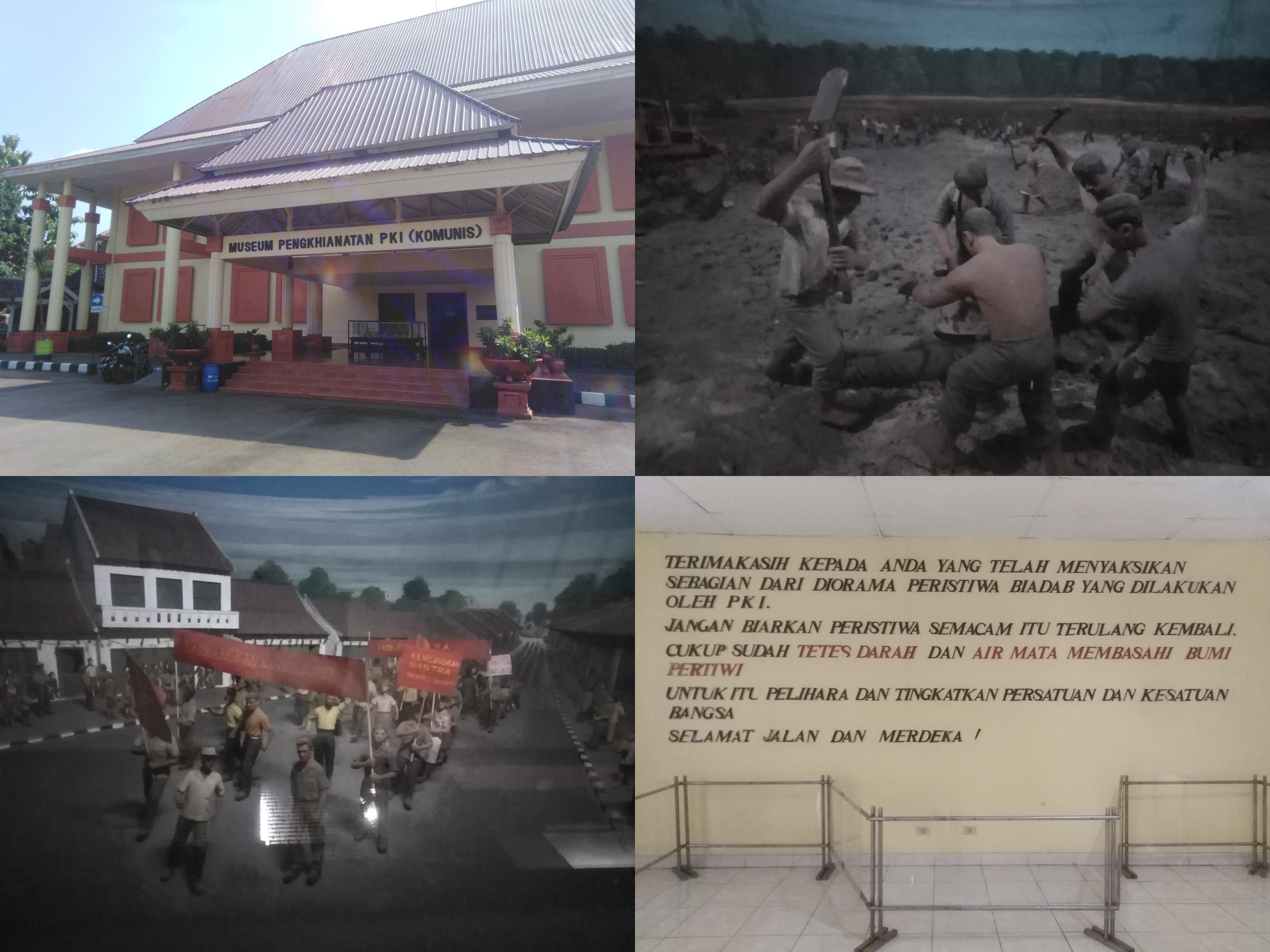

現在のインドネシア国軍の元となるのは1943年に南方作戦でインドネシアに進駐していた大日本帝国陸軍が創設した郷土義勇軍(PETA=Pembela Tanah Air)であり、オランダとの独立戦争時(1945年~1949年)で中心となった戦ったPETAは、独立後のスカルノ政権ではインドネシア国軍となり、インドネシア共産党PKI(Partai Komunis Indonesia)と共に政治に深く介入するようになりました。

1965年の9月30日の共産党(PKI)によるクーデター未遂事件では、陸軍戦略予備軍司令官であるスハルトがいち早く鎮圧に動き、1966年に反PKIと反スカルノ大統領デモのの激化によりスハルト氏に権力移譲された「3月11日政変」後には、軍が治安機能だけでなく政治機能も担うという国軍の二重機能(Dwifungsi)の概念が確立され、インドネシア大統領になる人間の必須条件としてジャワ人、イスラム教徒、軍出身の3つが挙げられるほど、国軍は政治に密着する存在となりました。

実質的にシビリアンコントロール(文民統制)が確立したのは、2004年初の国民による大統領直接選挙で選ばれたユドヨノ大統領の時代であり、最高指揮権を持つ大統領の下で国防大臣が直接責任者となるという民主国家的組織となった現在の、国軍の活動内容は以下が挙げられます。

- 国内のアチェ州、パプア州、南マルク州など分離独立問題への対応

- ナトゥナ諸島(対中国)、カリマンタン島(対マレーシア)での国境紛争への対応

- 国内でのテロ問題への対応

- コロナ禍のPSBB(大規模社会制限)の警備など大統領令に基づく警察の支援

2025年TNI法案(インドネシア国軍法の改正)の動き

かつてスハルト長期政権下にて、民間の政治勢力や民主化運動を抑圧するための手段として機能したインドネシア国軍の二重機能は、2000年のワヒド(グス・ドゥル)大統領時代に公式に廃止されましたが、インドネシア国軍(TNI)の役割、権限、組織、運営に関する基本的な枠組みを定めたインドネシア国軍法の改正法案(TNI法案)が2025年3月20日に可決されました。

スハルト政権下では、防衛・安全保障という本来の軍の役割だけでなく、軍が政府や地方政府、国営企業に直接関与し、意思決定に影響を与える社会政治的役割を持つことで、軍部エリートの権力基盤が強化されましたが、民主主義国家として生まれ変わったインドネシアで、TNI法案が可決されることにより、軍事力に対する民主主義的な政治による統制機能であるシビリアンコントロールが機能しなくなり、軍に影響力を持つ大統領による独裁政治が復活するのではないかという懸念が広がっています。