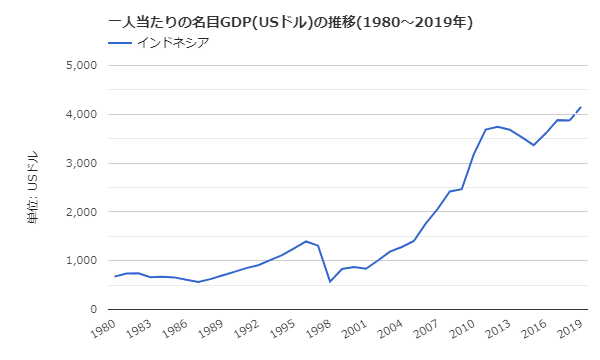

インドネシアのコーヒー栽培は植民地時代にヨーロッパへの輸出を目的として行われてきた歴史的経緯があり、インドネシア人の間で高品質のコーヒーの需要が増え国内向けに流通しはじめたのは、一人当たり名目GDPが3,000ドルを超えた2010年以降です。 インドネシアのコーヒー文化と産地別スペシャルティ豆の魅力とは? インドネシアのコーヒー市場は、豊かな生産地と独自のコーヒー文化を背景に成長を続けており、ここでは市場の特徴やスペシャルティコーヒーの人気の理由、主要な産地の魅力、最新の市場動向について詳しく解説し、インドネシアのコーヒービジネスの可能性を探ります。 続きを見る

コーヒー消費市場形成までの黎明期(1997年~2009年)

1997年10月にインドネシアに来る前までは、日本でコーヒーを飲むのは朝マックの時くらいで、そもそもコーヒー自体への興味が薄い人間でしたが、ジャカルタでは仕事明けにインドネシア語の勉強をするために、Plaza Indonesia地下の煙草臭いExcelsoの電源に近い席で、クラブサンドイッチとハウスブレンドコーヒーを注文して毎日のようにモール閉店時間まで勉強していました。

当時はコーヒーの全国チェーン店と言えばExcelsoくらいしかなく、それ以外ではインドネシア語を教えてもらっていたサリナのマクドナルドや、トッピングが選べるサンドイッチが美味しいオララ(Oh La La Cafe)で女の子と待ち合わせの時にコーヒーを飲んでいた記憶があります。

日本人のおじさん達特有の行動様式として、平日夜にはBlok Mの夜の街に飲みに出る前に、パサラヤ(Pasaraya)地下の日本のキーコーヒー(Key Coffee)で時間を潰し、土日には5階の民芸品売り場の奥にあったカフェトラジャ(Kafe Toraja)で、待ち合わせ時間に必ず遅れてやって来るお姉さんと食事している最中に、隣のテーブルに知らない日本人が同じようにお姉さん同伴でやってきて、たまたまお姉さん同志が知り合いだったりすると、彼女達がお喋りに夢中になっている間、放ったらかしにされた日本人同士の間には嫌な緊張感が漂いました。

Kafe Toraja名物、サイフォンを使ってアルコールランプの熱による蒸気圧で水が上昇し、ランプの火を消したあとにコーヒーの粉と一体化した黒い液体が、地球の重力に抗うことなくゴボゴボと下に落ちる、理科の実験風の光景を眺めるのは、日本で喫茶店にすらほとんど入ったことがなかった私にとってはこの上ない贅沢な体験でしたが、酸味の強いトラジャのコーヒーをサイフォン1個分、ストレートで全部飲み切ることは出来なかったように記憶しています。

今でこそJ.Coやミスド(Mister Donut)というドーナッツチェーン店で美味しいコーヒーが飲めますが、当時はダンキン(Dunkin' Donuts)で不味いコーヒーを飲むしか選択肢がなく、何でインドネシア人は砂糖で真っ白、またはチョコでこげ茶色に染まった極端に甘い健康に悪そうなドーナッツが好きなんだろうと不思議に思ったものですが、インドネシア人にとっては「甘い=贅沢なもてなし」という意味が強く、お土産や自分の誕生日のお礼(インドネシアでは誕生日の人が食事を奢ったりドーナッツを買って振舞ったりする)には、甘すぎるくらいのドーナッツが丁度良かったのかもしれません。

その後サロンチェーン大手のJohnny Andreanがクリスピークリーム(Krispy Kreme)のフランチャイズ権をドタキャンして、学んだ製造ノウハウを元にJ.Coドーナッツをオープンさせたのが2005年の話であり、「ドリンク注文でグレーズ1個無料」という戦略が大当たりして、あっという間にインドネシア全土に店舗網を広げていきました。

これらはいずれもコーヒーというよりサンドイッチやドーナッツなどのフードを売りにした店であり、本格的なコーヒーチェーン店ブームの到来は、2001年のアメリカ資本のコーヒービーン(The Coffee Bean & Tea Leaf)の進出、2002年にPlaza Indonesiaにオープンしたスタバ(Starbucks)、2005年にインドネシアで生まれたベーカージーン(BAKERZIN)などが先駆け的存在ではないでしょうか。

所得水準の高まりに伴うコーヒー消費市場の成長期(2010年~2019年)

インドネシアは北回帰線と南回帰線の間に、スマトラ島・ジャワ島・カリマンタン島・スラウェシ島・バリ島・ヌサトゥンガラ諸島・パプアという主要な国土が東西に長く連なり、そこにはコーヒー栽培に適した高原地帯が点在することからコーヒーベルト地帯と言われており、1602年の東インド会社の進出を契機に約350年間続いたオランダの植民地支配の間に、アラビカ種のコーヒーノキ(アカネ科コフィア属の植物を意味する学名に対する和名)が持ち込まれ、プランテーション栽培させたのがインドネシアでのコーヒー栽培の始まりと言われています。

もともとインドネシアは植民地貿易の出荷拠点であり、コーヒー栽培はオランダを中心としたヨーロッパへの輸出を目的として行われてきた歴史的経緯があるため、インドネシア国内市場向けに品質の高いローカル産コーヒーが流通し、インドネシア人の間で美味しいコーヒーに対する需要が増えたのは、一人当たり名目GDP(物価上昇を考慮しない)が3,000ドルを超えた2010年以降です。

2012年にスラバヤ通りのGiyanti Coffeeや、2013年にタムリンシティ横のTanamera Coffee、グランドインドネシアのDjournal Coffeeなどがオープンし、これまで主に輸出用に生産されていた高品質なコーヒーが、所得水準が上がった中間層で分厚くなった国内市場に回りはじめると、本格的なスペシャルティコーヒー(栽培から流通まで一貫して高い品質の管理を受け、厳正なカッピングによる基準をクリアした産地の特徴を明確に表すコーヒー)で勝負するカフェが南ジャカルタを中心に次々に出店されるようになりました。

日本を含む先進国のカフェで出されるコーヒーは、主に中南米産やアフリカ産のものが多いようですが、世界中のメディアで「インドネシアではジャコウネコの糞から精練された世界最高級の幻の希少コーヒーが生産されている」と喧伝されたことで、コーヒー愛好者の間でルワックコーヒー(Kopi Luwak)ブームが起き、アジアではベトナムに次ぐ世界第4位のコーヒー生産国としてのインドネシアの知名度が一気に高まりました。

一時期、日本からのお客さんから高い確率で「ルワックコーヒーを飲んでみたい、お土産に買って帰りたい」という要望を受けることがあり、そういう時は店の名前がズバリそのままのKopi Luwakにお連れしたものですが、現在ではジャカルタの多くの主要モールで見られるこのチェーン店は、2002年にスマラン(Semarang)でオープンした老舗であり、世界的なルワックコーヒーブームで最も恩恵を受けた店かもしれません。

-

-

世界第3位のコーヒー大国・インドネシア|高地で育まれるアラビカ種の魅力と楽しみ方

インドネシアには南北回帰線の間に連なる国土と高原地帯の温暖な風土が生み出す産地特有のコーヒーが各地で生産され、コーヒーベルト地帯とも呼ばれています。インドネシアの地理や歴史、時事問題など周辺情報や背景について思いを馳せながら飲むスペシャルティコーヒーは格別です。

続きを見る

コロナ禍後の新しい生活様式に合わせた発展期(2020年以降)

2018年頃からChatime、KOI Kafe、幸福堂、Tigar Sugarなど、台湾発祥のタピオカドリンクがインドネシア中を席捲し、シーリングされたカップの蓋を太目のストローで突き刺して飲むというスタイルは、歩きながらでも飲みやすくこぼれない、飲みたい時に飲める、インスタ映えするという、ジャカルタを中心とした都会の若者の利便性にかなったものであり、この成功のロールモデルに影響を受けたローカル系スタートアップ企業のコーヒーチェーン店では、いずれもテイクアウェイ(持ち帰り)の売上を重視したビジネスモデルを取っています。

Kopi Kenangan、FORE、JanjiJiwaの3つは最も勢いのあるローカル系スタートアップコーヒーチェーン店だと思いますが、コロナ禍でのPSBB(大規模社会制限)下では、店内インテリアの雰囲気を楽しみながら飲むイートイン型カフェが売上減に苦しむ中、GoFoodやGrabFoodのデリバリー経由の売上を重視したテイクアウト型の小店舗は、逆にコロナ禍に後押しされる形で成長しており、消費者の商品に対する安全性への関心が高まる中で、この傾向はしばらく続くものと予想されます。

イスラエル・パレスチナ情勢への関心が高いインドネシアではスタバがボイコットの対象となり、大幅に客足が遠のく一方で、IndomaretのPoint coffeeやAlfamartのBean spotなどのコンビニコーヒーの品質が格段と向上し、消費者の安くて美味しいコーヒーを求める傾向が益々高まっているように感じます。