インドネシアを代表する世界遺産ボロブドゥール遺跡は、カンボジアのアンコールワットと並ぶ歴史上世界最大規模の仏教寺院群で、中部ジャワのジョクジャカルタの北西40kmほどの山間の街マゲラン(Magelang)に存在します。

-

-

インドネシアの歴史年表と時代区分|王朝・植民地支配・独立・大統領政権の全体像

「中世から近代までの王朝」「植民地支配と独立まで」「歴代大統領政治史」という3つの時系列でインドネシアの歴史を区切り、インドネシアに関わり合いを持って仕事をする人が、日常生活やビジネスの現場で出会うさまざまな事象のコンテキスト(背景)の理解の一助となるような歴史的出来事についての記事を書いています。

続きを見る

天皇陛下の訪問で話題に!ボロブドゥール遺跡の魅力と注目度の変化

2023年6月に、インドネシアを訪問された天皇陛下が、バティックをお召しになりサンダル履きでボロブドゥール遺跡を登られる様子が日本でも報道されたことで、日本でのボロブドゥール遺跡の知名度が格段に上がりました。

インドネシアのジャワ島では、15世紀まではインドとの交流によりヒンドゥ教と仏教を中心とした王朝が栄え、それ以降にアラブとの交流によりイスラム化が進んでいきますが、ボロブドゥールは8世紀~9世紀の大乗仏教を崇拝するシャイレーンドラ朝(Wangsa Syailendra)時代に、およそ75年かけて建てられたと言われています。

- 8世紀に大乗仏教のシャイレーンドラ朝(Wangsa Syailendra)が中部ジャワに建国されボロブドゥールを建立。

- ヒンドゥ教のマタラム王朝(Kerajaan Mataram)が中部ジャワに建国されプランバナン寺院を建立。

- 15世紀以降にマタラム王朝がイスラム化。

- 18世紀にイスラム教のマタラム王朝がジョクジャカルタのSultanとスラカルタ(ソロ)のSusuhunanに分裂。

インドネシアで現在までヒンドゥ教を受け継いでいるのはバリ島のみであり、当時栄えた小王国(ヌガラ)は祭儀を成立させる主人公である国王、僧侶、庶民などが舞台の役割分担を果たす「劇場国家」という身分の上下のない国家であったとして歴史学の研究テーマとなっています。

-

-

ロンボク島リゾートとバリの劇場国家:宗教と観光に宿る演出された日常

歴史学上ではかつてバリ島で栄えた小王国(ヌガラ)は「劇場国家」という概念で研究テーマとなっていますが、劇場型犯罪や劇場型政治などという言葉があるように、現代社会のあらゆる事象は、登場人物に対して主催者、監督、主役、脇役、観客などの役割を持たせることで、客観的な視点で論じやすくなります。

続きを見る

キリスト教やイスラム教などの一神教と異なり、ヒンドゥ教や仏教は多神教で偶像崇拝を行う宗教なので、先祖や偉人などの霊を祭るために霊廟(れいびょう)を建立するのが一般的で、ヒンドゥ教の場合はバリ島の至るところで見られる先が尖ったCandi(チャンディ)、仏教の場合は丸みを帯びた円形の仏塔(ストゥーパ)になり、仏舎利塔(お釈迦様の遺骨が安置されたとされる)のように山頂などの高いとこに建立されます。

日本の神道(しんとう)でも、八百万(やおよろず)の神という数多くの神々の存在を信仰し、山の奥の石像や神社に氏神様(うじがみ)として静かに祭ってあるように、多神教は現世にて祖先に感謝し、干ばつに対して雨乞いをし、稲作の豊作を祈願する農耕文化から生まれた宗教であると言えます。

ボロブドゥール遺跡の構造と建築美|三層の円壇と精緻な浮彫図の配置

下から見るとかなりの急勾配です。

安山岩の石造建造物であるボロブドゥール遺跡は、最頂部の釣鐘上のストゥーパ(仏塔)を囲むように、三層から構成される円壇にもストゥーパが配置され、その下の5層の基壇の廻廊の中心側の主壁(内側)と外側の欄楯(らんじゅん)には有名な浮彫図が貼りつけてあります。

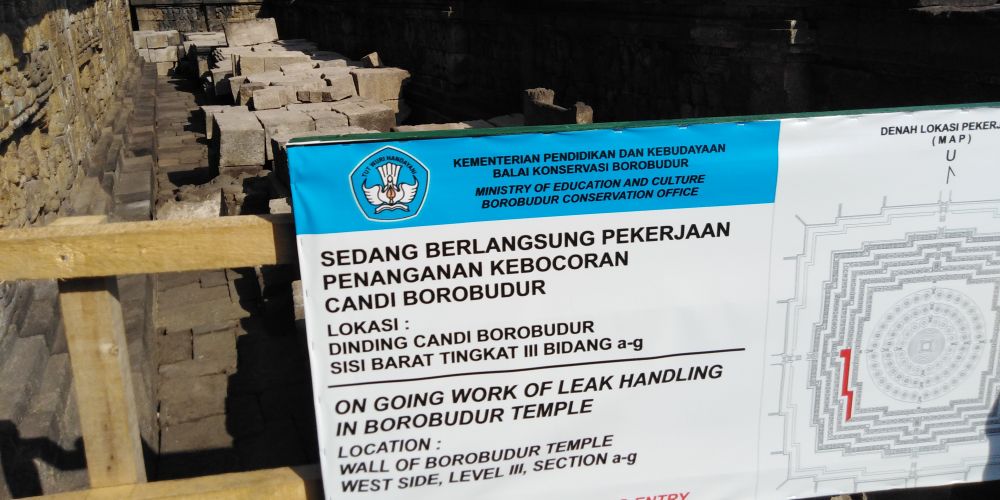

水漏れ補修工事中の立看板

浮彫図には仏教経典の物語の場面が描かれており、霊廟を訪れる人に対して仏の教えを説き、人が生きていくための真の意味を見出し、心清められ救われるようにする法施(ほうせ)を目的としています。

廻廊の主壁の浮彫図

廻廊の欄楯の浮彫図

仏教経典の物語では、釈尊(しゃくそん 釈迦を敬っていう呼び名)こと、釈迦族の王子として生まれたゴータマ・シッダールタが、この世を生きる上での病気や老いや死という苦しみをどうやって克服できるのかという疑問を解くために、苦行を重ねたあげく苦行では悟りは開けないということを悟り、最終的に菩提樹の下で悟りを開くまでの生涯が描かれています。

ブッダの生涯を描いた浮彫図

ボロブドゥール霊廟への参拝者は、東側入り口から浮彫図が施された4層の廻廊を歩きながら上って行く間に、多くの仏像に出会うことになりますが、長い年月を経て破損したのか盗難にあったのか、首のない仏様が雄大なムラピ山麓の景色に向き合う姿はなかなかシュールであり、手を合わせることで心を清める観仏供養(かんぶつくよう)になります。

首のない仏様

釣鐘上のストゥーパ(仏塔)

最上層からの景色