集客のためのサービスサイト構築では、そこで実現したい基本的理念であるコンセプトを確定してからサイト設計を行いますが、これは起業時に企業理念を確定し、ビジネスモデルを文章化していく流れと同じです。 インドネシアのB2B向けWEBマーケティング|SEO・UX・生成AI時代の戦略とは? インドネシアでもブログやサイト構築に利用されるWordPressは世界の全WEBサイトの38%、CMS(コンテンツマネージメントシステム)市場では63%を占める圧倒的なシェアを誇っており、HTMLやCSSなどの知識のない人でも簡単に集客WEBサイトの構築が可能です。 続きを見る

非対面営業時代に対応するWeb集客戦略とサービスサイト構築の実践

2020年4月頃から、インドネシアでも新型コロナウィルス感染拡大が広がり、弊社の顧客である製造業様からのIT案件が激減し、対面営業もままならなくなったことで、来るべき非対面取引時代を生き残るための新サービスとして、企業の集客装置となるサービスサイト構築の営業を始めたのが7月半ばでした。

対面型のフィールドセールスが難しくなるという環境の変化はすべての企業にとって同じであり、非対面型のインサイドセールスの重要性が益々高まり、オンラインでの集客によるリード(見込み顧客)獲得が不可避となり、集客装置としてのWEBサイト構築のニーズが高まると考えたわけです。

私見ですが、WEB集客のためのサービスサイト構築には、アフィリエイトやブログなどで収益化や集客などの具体的な成果を出した成功体験が重要であり、WEBマーケティングに関する体系的な知識は当然必要ですが、「自分の場合はこうして収益化できました、こうして集客できました」という知見をベースに、ある程度再現性のあるサービスを提供できるのではないかと考えています。

私は長年WEBサイトのスクラップ&ビルドを繰り返した経験、ブログ運営の知識をフル活用し、バリ島とジャカルタ(ブカシ)での自社のコンテンツマーケティングの実績を元に、ありがたいことに既存取引企業2社様から案件をいただき、無事納品させていただきました。

-

-

インドネシアから見た検索エンジンとSEOの進化:黎明期からGoogleアップデートまでの軌跡と実践記録

2000年代に入り、WEBサイトの爆発的増加により検索エンジンはディレクトリ型からロボット型が主流となり、度重なるアルゴリズムのアップデートによりSEO(検索エンジン最適化)対策は難しくなっていますが、Googleが目指すところは読者満足度の高いサイトを上位表示させることで検索エンジン自体の満足度を高めることです。

続きを見る

実際には既存サイトの再構築作業(リメイク)と言えるものでしたが、他人が構築したサイトの再設計、他人が書いた記事のリライト作業などをやってみると、WEB上で検索できるSEO集客サイト構築に関する情報とは若干異なる苦労がありました。

集客に直結するWEBサイト構築の鍵は「コンセプト設計」にあり

お客様が既存サイトのリメイクを検討する場合、当然ながら現状のサイトに問題があるため、それを変えたいという目的があるわけで、その目的を達成するために、どのようなサイトにしたいかというコンセプトを確定する必要があります。

WEBサイト構築という場合、どうしてもSEO上の技術的な話に注目しがちですが、それ以前にコンセプトが重要であり、コンセプトを決めるコンセプトワークを行わずしてサイト設計の作業は始めるのは絶対NGであり、逆に言えばコンセプトさえ確定できれば、その後のサイト設計は自動的に決まってくると言っても過言ではありません。

コンセプトとは会社でいう企業理念、不変の基本的価値観であり、サイト設計は企業理念をどのように実現し利益を上げていくかを表すビジネスモデルに該当するもので、コンセプトが決まれば具体的にサイトのタイトルが決まり、これは会社名が決まることに該当します。

そして企業イメージを醸成するためのブランド戦略にあたるのがサイトのUI/UX設計であり、WordPress利用する場合、サイトのレイアウトは既存テーマの良さを最大限に生かしながら、記事の写真や文字のフォントをデザインの重要な要素として生かしていくことになるので、コンセプトに合ったテーマを選ぶことが出来れば、既存記事のリライト、アイキャッチとして使用する写真の選定を迷いなく進めることができます。

いくらSEO上の技術的な話が的を得ていたとしても、発注企業の担当者が上長に説明をする上で、最もインパクトが強いのが「見た目」であり、全体的に笑顔が欲しい、アジアの躍動感が感じられるようにしたいなど、上層部から出てくる直感的なイメージは、当然ながら最大限尊重する必要があります。

コンセプトが決まればそれに合ったテーマをいくつか提案できますが、お客様から要求されない限り凝ったデザイン、凝った機能は不要であり、最大の目的である集客を達成できるテーマ、訪問者が快適に回遊できるUI(ユーザーインターフェイス)/UX(ユーザーエクスペリエンス)を備えているテーマを提案することになります。

集客WEBサイトでは、訪問者が自社プロダクト(サービス)に興味を持ち、お問い合わせしてもらう(コンバージョンする)ことが最終目標となるため、そのためには現時点ではWordPressの利用がベストプラクティスであることは疑いのない事実であり、大幅なデザイン変更や機能追加のために開発工数がかかるのは別の類の案件になります。

SEOで成果を出すサイト設計:トピッククラスターと内部リンク最適化の実践法

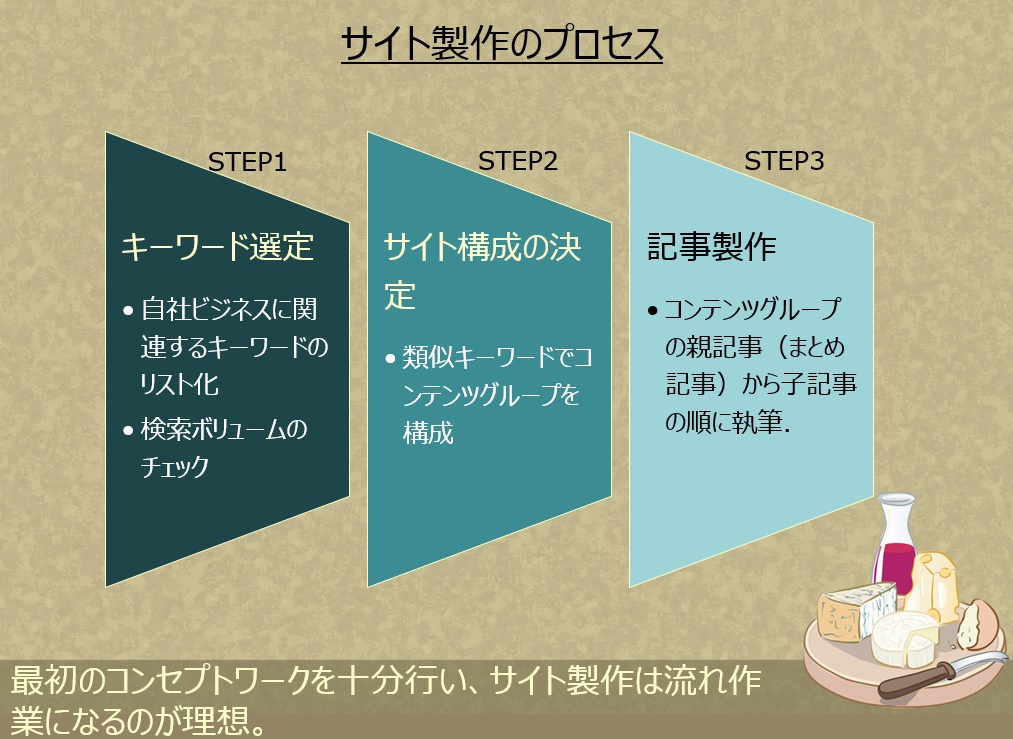

サイト製作のプロセス

業務システム開発において、データベースのテーブル設計がシステムの出来不出来に大きく影響するのと同じように、集客WEBサイトの構築ではサイト設計が重要でして、サイト全体を支える柱となるトピックごとのまとめ記事を先に書いてから、詳細に踏み込む個別記事を作成して、トピック間で内部リンクを貼っていきます。

しかしリメイク時のサイト設計では、狙った検索キーワードをもとに既存記事のカテゴリ分けと統廃合を行いますが、未整理状態の既存記事が100個以上存在すれば、サイト設計の中にうまく入れられない「あぶれ記事」が必ず出てきます。

このようなサイトのコンセプトに合わず組み込めないものの、内容的には専門性が高いすばらしい「あぶれ記事」は、PDF化してホワイトペーパーとしてダウンロードさせることで再利用しました。

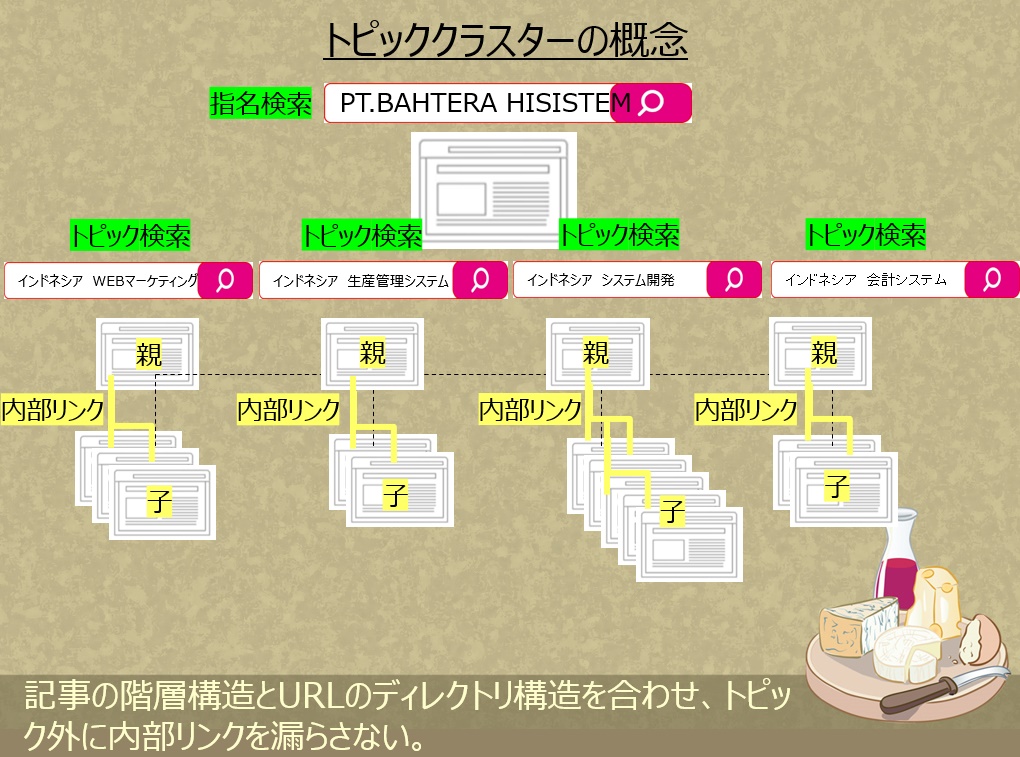

Google検索で上位表示されるのが、大企業や政府関連組織などの権威性の高いサイトが優先される中で、関連記事間に内部リンクを貼り、トピック(キーワードの上位概念)単位にクラスターを形成し、その中心にまとめ記事(ピラーページ)を置く施策が、この数年のSEOのトレンドと言われています。

トピッククラスターの概念図

本来トピッククラスターは、カテゴリよりも細分化されたものですが、今回は回遊率を上げるために同一カテゴリに属する記事を無作為に表示する「関連記事の表示」機能を活用しながら、トピッククラスターの外に内部リンクが漏れないように、トピックとカテゴリを1対1に合わせました。

- 既にあるコンテンツの中から使えるものと整理するものを仕分け

- 全体構成の決定(サービス紹介・事例紹介・資料ダウンロード・ブログというサービスサイトの鉄板構成)

- Ubersuggestとラッコキーワード(関連キーワード取得ツール)を使って検索キーワードの選定とカテゴリ化

- 関連しないキーワード記事のホワイトペーパー化(PDF化)

- 既存記事URLから新記事URLへのリダイレクト設計

サイト設計として具体的に行った順番は以上のとおりで、戦艦としてのまとめ記事(ピラーページ)と護衛艦であるクラスター記事を内部リンクで繋ぎ、関連トピックの外部にリンクを漏らさず一点集中させることで、上位表示を狙うイメージです。

また明確な因果関係は証明できませんが、記事の階層構造とURLのディレクトリ構造を一致させる前後を比較したところ、一致させた後のほうが検索順位が上がる傾向が見られました。

もちろんSEOの観点からは外部からの被リンクが重要になるとはいえ、まずは自己完結型の作業の中で、集客のために必要なサイト作りのポイントは、以下の3つだと考えるに至りました。

- 最初に決めたコンセプトから、その後発生するサイト名の決定、カテゴリやトピックの決定、記事作成、アイキャッチ画像の選択など、すべての作業が、コンセプトに基づいて自然に決まっていく。それくらいコンセプトワークは重要。

- トピックごとの親記事と子記事間、または子記事同士に、関連情報を辿れるように内部リンクを貼る。内部リンクはトピック内で完結し、トピック外にリンクを漏らさない。

- WEBサイトの階層構造をを表すパンくずリストと、URLのディレクトリ構造を合わせ、回遊性を高める。